Forschungsbericht 2017 - Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften

Spinnefeind: Angst vor Schlangen und Spinnen ist in uns angelegt

Schlangen und Spinnen rufen bei vielen Menschen Angst und Ekel hervor. Auch in den Industrieländern ist die Furcht vor den Tieren weit verbreitet, obwohl die meisten noch nie einer giftigen Spinne oder Schlange in freier Natur begegnet sein werden. In Deutschland etwa gibt es schlichtweg keine Spinnen, die dem Menschen gefährlich werden könnten. Auch an Schlangen gibt es nur zwei Arten, die zwar giftig, aber so selten sind, dass man wahrscheinlich nie auf sie treffen wird. Dennoch haben viele Menschen eine Abneigung gegenüber diesen Tieren. Kaum einer wird nicht nervös bei dem Gedanken, eine Spinne, und sei sie noch so harmlos, könne an seinem Hosenbein hochkrabbeln.

Diese Furcht kann sich bis zu einer Angststörung entwickeln, die die Betroffenen in ihrem Alltag einschränkt. Sie sind ständig in Alarmbereitschaft und betreten keinen Raum, bevor ihn nicht jemand für „spinnenfrei“ erklärt, oder gehen nicht in die Natur, weil sie befürchten, einer Schlange zu begegnen. In Industrienationen sind immerhin etwa ein bis fünf Prozent von einer Phobie gegenüber diesen Tieren betroffen.

Bislang war umstritten, wie es zu dieser allgemein verbreiteten Abneigung oder gar Angststörung kommt. Während einige Wissenschaftler annehmen, dass wir sie als Kinder erlernen, glauben andere, dass sie uns angeboren ist. Diese Studien sind aber aus zwei Gründen problematisch: Zum einen wurden sie hauptsächlich mit Erwachsenen oder älteren Kindern durchgeführt – welches Verhalten gelernt, welches angeboren ist, lässt sich dann kaum voneinander trennen. Zum anderen wurde bei Kindern lediglich getestet, ob sie Spinnen und Schlangen schneller als harmlose Lebewesen und Objekte entdecken können, nicht jedoch, ob sie eine direkte physiologische Angstreaktion zeigen.

Wissenschaftlerinnen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig und der Universität Uppsala, Schweden, haben nun eine entscheidende Beobachtung gemacht: Bereits bei Babys wird eine Stressreaktion ausgelöst, wenn sie Schlangen oder Spinnen sehen. Und das schon mit sechs Monaten, einem Alter, in dem sie noch immobil sind und kaum Gelegenheit hatten zu lernen, dass diese beiden Tiergruppen gefährlich sein könnten.

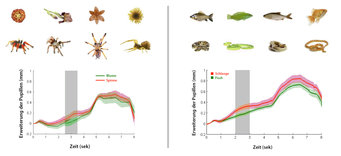

„Als wir den Kleinen Bilder einer Schlange oder Spinne zeigten statt etwa einer Blume oder eines Fischs gleicher Farbe und Größe, reagierten sie mit deutlich vergrößerten Pupillen“, so Stefanie Höhl, Neurowissenschaftlerin am MPI CBS und an der Universität Wien, über die Ergebnisse der zugrunde liegenden Studie. „Das ist bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen ein wesentliches Signal dafür, dass das sogenannte noradrenerge System im Gehirn aktiviert wird, das mit Stressreaktionen in Verbindung steht.“ Selbst die Kleinsten sind also beim Anblick dieser Tiergruppen bereits gestresst.

„Wir gehen daher davon aus, dass die Angst vor Schlangen und Spinnen einen evolutionären Ursprung hat. Bei uns, und auch bei anderen Primaten, sind offensichtlich von Geburt an Mechanismen im Gehirn verankert, durch die wir sehr schnell Objekte als ‚Spinne‘ oder ‚Schlange‘ identifizieren und darauf reagieren können.“ Diese offensichtlich angeborene Stressreaktion prädestiniere uns regelrecht dafür, Spinnen und Schlangen als gefährlich oder eklig anzusehen. Wenn dann noch weitere Faktoren hinzukommen, kann sich daraus ein Problem entwickeln. „Eine starke, panische Abneigung der Eltern oder auch die genetische Veranlagung zu einer überaktiven Amygdala, die wichtig für die Bewertung von Gefahren ist, können hier schnell aus einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber diesen Tieren eine echte Angststörung entstehen lassen.“

Das Interessante dabei: Aus anderen Studien ist bekannt, dass Babys Bilder von Nashörnern, Bären oder allgemein von Tieren, die uns theoretisch ebenfalls gefährlich werden können, nicht mit Angst assoziieren. „Wir vermuten, dass die gesonderte Reaktion beim Anblick von Spinnen oder Schlangen damit zusammenhängt, dass potenziell gefährliche Reptilien und Spinnentiere mit dem Menschen und seinen Vorfahren seit 40 bis 60 Millionen Jahren koexistieren – und damit deutlich länger als etwa mit den uns heute noch gefährlichen Säugetieren.“ Die Reaktionen, die die heute von Geburt an gefürchteten Tiergruppen auslösen, konnten sich also über einen evolutionär sehr langen Zeitraum im Gehirn verankern.

Durch die Arbeit mit Säuglingen lassen sich fundamentale Prozesse des menschlichen Denkens und Empfindens untersuchen. Durch sie können wir mehr über die Ursprünge von Verhaltens- und Denkweisen während unseres eigenen Lebens und im Laufe der Evolution erfahren. Studien mit Erwachsenen eignen sich nicht, um herauszufinden, ob bestimmte Eigenschaften angeboren oder erlernt sind. Sie erlauben es nicht, zwischen kulturell und sozial angeeigneten Verhaltensweisen einerseits und andererseits den Verhaltensweisen zu unterscheiden, die im Menschen tatsächlich von Geburt an verankert sind.

Literaturhinweise

Developmental Review 34, 225–264 (2014)

Developmental Science 12 (1), 201–207 (2009)

Developmental Science 16 (6), 894–904 (2013)

Evolution and Human Behavior 38, 404–413 (2017)