Den Weg zu Speichermedien im Nanoformat geebnet

Max-Planck-Forscher haben Platin- und Eisenatome in einer Lage zu stabilen Magneten zusammengesetzt

Eine einzige Lage an Atomen genügt, um stabile Magnete herzustellen, wie Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung jetzt gezeigt haben. In einer Schicht mischten sie Eisenatome so zwischen Platinatome, dass die magnetischen Momente des Eisens - die wie kleine Stabmagnete wirken - senkrecht standen und sich nur schwer wieder durcheinander bringen ließen. Damit haben die Stuttgarter Wissenschaftler die Tür zu Speichermedien im Nanoformat ein Stück weiter geöffnet. Weil jetzt auch die dünnsten Schichten stabile Magnete bilden, könnten sich etwa Speicherchips für Computer künftig dichter packen lassen und somit schrumpfen. (Physical Review Letters 102, 13. Februar 2009)

Wollen Chip-Hersteller magnetische Datenspeicher verkleinern, stoßen sie bislang an eine physikalische Grenze. Werden die Datenpunkte zu klein, lassen sie sich nicht mehr stabil magnetisieren. Da sie aber über die Magnetisierung Bits speichern, gehen Daten verloren, wenn sich die magnetischen Momente, also die atomaren Stabmagnete, in einem Datenpunkt unkontrolliert drehen.

Noch sind Speichermedien in Kreditkarten und Computern deshalb aus mehreren Atomschichten aufgebaut. Ihre magnetische Ordnung beruht auf einem kollektiven Phänomen: Sie hängt davon ab, dass die magnetischen Momente vieler Atome zusammenspielen. Schrumpft das Kollektiv unter eine kritische Grenze, schwindet die Kraft, die die Stabmagnete parallel ausrichtet. Deshalb bricht die magnetische Ordnung etwa in einer einzelnen Lage von Eisenatomen leicht zusammen. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung verhindern das nun mit einem Trick.

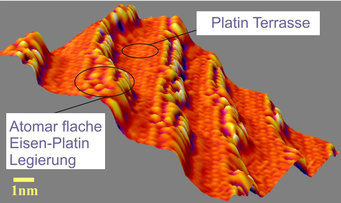

Auf eine Platinfläche legen die Forscher einen Teppich aus Eisen- und Platin-Atomen. Um eine stabil magnetische Schicht zu schaffen, müssen sie die richtige Zusammensetzung wählen. Die stabilsten Magnete entstehen, wenn die Wissenschaftler eine Lage aus etwa einer Hälfte Eisen und einer Hälfte Platin herstellen, mit einem Eisenüberschuss von nicht mehr als zwanzig Prozent. Dann bilden die Atome in manchen Bereichen abwechselnd Ketten aus Platinatomen und Ketten aus Eisenatomen. Durch den Eisenüberschuss werden die Platinreihen von Eisenatomen durchsetzt, es entstehen also hier und dort Inseln aus Eisen.

Der geringe Eisenüberschuss hat einen drastischen Effekt auf die Ausrichtung der winzigen Stabmagnete: Sie stehen senkrecht in der Schicht. Dass sie in dieser Position bleiben, ist dem benachbarten Platin zu verdanken. "Platin ist zwar nicht magnetisch, lässt sich aber von Eisen leicht magnetisieren", erklärt Projektleiter Jan Honolka. Die Platinatome werden also zu kleinen Stabmagneten, weil sie sich am magnetischen Feld der Eisenatome orientieren.

In einer Art selbstverstärkendem Prozess zwingen dann auch die Platinatome die Stabmagnete des Eisens in eine Richtung und halten sie dort fest. Das können sie aufgrund einer starken Spin-Bahn-Kopplung wie Physiker sagen. Mit anderen Worten: in einem Platinatom hängt die Orientierung des magnetischen Moments stark von der Bahn der Elektronen um den Atomkern ab. Da die Elektronen benachbarter Platin- und Eisenatome stark wechselwirken, beeinflusst die große Spin-Bahn-Kopplung im Platin das magnetische Moment der Eisenatome. Deshalb weisen die Stabmagnete bevorzugt in dieselbe Richtung.

Sobald zuviel Eisen vorhanden ist, verliert das Platin seine ordnende Kraft. Zwar zwingt ein Magnetfeld die magnetischen Momente der Eisenatome in eine Richtung. Sobald das Feld abgeschaltet wird, geraten sie jedoch leicht wieder durcheinander. Der Magnet ist folglich nicht stabil. Schichten, die zu wenig Eisen enthalten, lassen sich ebenfalls nicht stabil magnetisieren.

Dass eine dünne Eisen-Platin-Schicht andere magnetische Eigenschaften hat als ein massives Stück, ist für Physiker nicht mehr besonders überraschend. Meistens stellen sie fest, dass ein Material sich in einer dünnen Schicht anders verhält als im Block, zumal wenn sie nur aus einer Atomlage besteht. Das hat manchmal Nachteile, wie etwa beim Versuch Daten dauerhaft in immer dünneren magnetischen Schichten zu speichern.

Nun wissen die Stuttgarter Max-Planck-Forscher aber im Prinzip, wie sie die Atome anordnen müssen, um einzelne Lagen aus Eisen und Platin stabil zu magnetisieren. "Materialien, in denen die magnetischen Momente der Atome senkrecht stehen, sind für Speichermedien bestens geeignet, weil sich in dieser Richtung Daten sehr gut schreiben und lesen lassen", erläutert Honolka. Das Verständnis, wie monoatomare Schichten zu stabilen Magneten werden, könnte also in Zukunft helfen, Speicherchips dichter zu packen und zu verkleinern.