Lebensgeschichte der Stammzellen

Ein Modell berechnet, wie sich die Anzahl der Stammzellen eines Menschen entwickelt

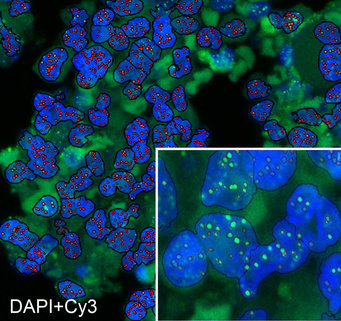

Stammzellen sorgen für die Erneuerung und Aufrechterhaltung des Körpergewebes. Geraten sie außer Kontrolle, drohen Erkrankungen wie Krebs. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön haben mithilfe von Medizinern des Universitätsklinikums Aachen ein Computermodell dafür entworfen, wie sich Populationen von blutbildenden Stammzellen mit zunehmendem Alter entwickeln. Das Modell nutzt dafür die Telomere an den Chromosomen von Blutzellen. Diese an den Enden der Chromosomen sitzenden Schutzkappen schrumpfen bei jeder Zellteilung. An ihrer Länge lässt sich also ablesen, wie oft sich eine Zelle bereits geteilt hat. Abweichungen in der normalen, altersgemäßen Längenverteilung könnten dann Hinweise auf Krankheiten liefern.

Stammzellen sind der Ursprung aller spezialisierten Zellen: Teilen sie sich, so entstehen dabei Vorläuferzellen, die sich wiederum vermehren und dabei nach und nach zu fertigen Zellen ausdifferenzieren. Bei der Blutbildung etwa entstehen aus Stammzellen im Knochenmark schrittweise täglich mehrere Milliarden verschiedene Blutzellen. Die Anzahl der Stammzellen verändern sich im Kindesalter stärker als im Erwachsenenalter. Bei Erwachsenen entstehen bei der Zellteilung meist eine neue Stammzelle und eine Vorläuferzelle – dadurch bleibt die Zahl weitgehend konstant.

Blutbildende Stammzellen sind zwar sehr langlebig, unterliegen aber Alterungsvorgängen. Das birgt die Gefahr, dass sich nach und nach Mutationen in deren Erbgut einschleichen. Dadurch können mutierte Stammzellen entstehen, die schlimmstenfalls unkontrolliert wachsen und zu Krebs führen können. Es ist jedoch schwierig, den exakten Zusammenhang zwischen dem Alter und der „Teilungsgeschichte“ von Stammzellen einerseits sowie deren Entartungsrisiko und dem damit einhergehenden Erkrankungsrisiko für einen Patienten herzustellen.

Benjamin Werner und Arne Traulsen vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön haben deshalb in Kooperation mit Fabian Beier und Tim Brümmendorf vom Universitätsklinikum Aachen die Entwicklung der Stammzellen berechnet. Bei jeder Zellteilung schrumpfen die Telemore etwas – so lange, bis keine weitere Teilung mehr stattfinden kann. „Die Telomerlänge spiegelt also die früheren Teilungen einer Zelle wider. Daraus konnten wir Rückschlüsse auf die den fertigen Blutzellen zu Grunde liegende Stammzellen ziehen“, erläutert Werner. „Zu den durchschnittlichen Telomerlängen gab es genügend Daten aber keine passenden Modelle, oder aber Modelle ohne Daten. Nun haben wir ein Modell mit Daten“, ergänzt Traulsen.

Die Wissenschaftler analysierten die Blutzellen von insgesamt 356 gesunden Probanden aller Altersstufen und bestimmten die Verteilungen der Telomerlängen. Auf Grundlage dieser Daten testete das Team im Anschluss verschiedene mathematische Modelle, um damit die Längenverteilung für jedes Alter zu beschreiben. „Es zeigte sich, dass dasjenige Modell am besten funktioniert, das auch ein Anwachsen des Stammzellenpools berücksichtigt“, erklärt Werner. Stammzellen können sich vermehren, wenn sich eine Stammzelle anstatt in eine Stamm- und eine Vorläuferzelle in zwei Tochterstammzellen teilt. Insbesondere bei Kindern kommen solche symmetrischen Teilungen vor.

„Dank des Modells genügt uns jetzt eine Momentaufnahme der aktuellen Telomer-Längenverteilung, um in die Vergangenheit und die Zukunft der Telomere eines Menschen zu blicken. Wir lernen also die Stammzellenpopulation zu jedem beliebigen Zeitpunkt kennen“, so Traulsen. Dadurch lassen sich Krankheiten vorhersagen oder Risikogruppen identifizieren. Beispielsweise gibt es Hinweise, dass Menschen mit einer optimalen mittleren Anzahl an Stammzellen das geringste Risiko besitzen, an Krebs zu erkranken. „Sehr stark verkürzte Telomere können wiederum die Entstehung bestimmter Krankheiten begünstigen“, so Beier.

Mit ihrem Modell können die Wissenschaftler jetzt solche möglichen Zusammenhänge überprüfen. „Dies könnte in der Zukunft die Diagnostik aber auch die prognostische Einschätzung und damit zielgerichtete Behandlung bestimmter Blutkrankheiten verbessern“, sagt Brümmendorf.

JD/HR-MG