Tunnelblick auf das Spiel der Elektronen

Rastertunnelmikroskope liefern Einblicke in rätselhafte elektronische Effekte in einigen Metallen

Mit Elektronen ist es ähnlich wie mit Fußballmannschaften: Wenn sie so stark zusammenspielen wie die Spieler des FC Barcelona, wird es interessant. Elektronen, die stark miteinander wechselwirken, bringen etwa die Supraleitung, den verlustfreien Stromtransport, hervor. Einen völlig neuen Blick auf das Zusammenspiel von Elektronen wirft nun ein Team um Forscher des Max-Planck-Instituts für chemische Physik fester Stoffe in Dresden. Sie haben mit einem Rastertunnelmikroskop den Kondo-Effekt in dem Metall Ytterbiumrhodiumsilicid YbRh2Si2 untersucht, das ungepaarte Elektronen und daher magnetische Momente enthält. Dabei schirmen die starken Wechselwirkungen zwischen den Elektronen die magnetischen Momente bei tiefen Temperaturen voneinander ab. Wie diese Abschirmung entsteht, haben die Dresdner Physiker nun beobachtet. Mit ihrer Arbeit belegen sie zudem, wie gut elektronische Prozesse in Festkörpern sich mit Rastertunnelmikroskopen untersuchen lassen.

Erst wenn die Temperatur weit unter den Gefrierpunkt sinkt, wird es in Festkörpern spannend. Denn dann schwingen die Atome langsamer und stören die Bewegung der Elektronen weniger. Die Ladungsträger spüren daher viel stärker die Kräfte untereinander und stellen fest, dass sie noch ganz andere Möglichkeiten haben als Strom zu leiten oder nicht. Um die elektronischen Prozesse in Festkörpern, die der Chiptechnologie, der Kommunikation oder der modernen Medizintechnik zugrunde liegen, besser zu verstehen, untersuchen Physiker auch diese außergewöhnlichen Effekte, die Elektronen in Festkörpern bei tiefen Temperaturen zeigen. Möglicherweise hilft dieses Verständnis künftig auch, Materialien mit neuen Eigenschaften herzustellen, die für technische Entwicklungen interessant sein könnten.

„Wir öffnen mit unserer aktuellen Arbeit eine Tür, die uns einen völlig neuen Zugang zu vielen elektronischen Phänomenen in Festkörpern verschafft“, sagt Steffen Wirth, der die Studie leitete. An der Untersuchung waren neben den Forschern des Max-Planck-Instituts für chemische Physik fester Stoffe auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Physik komplexer Systeme ebenfalls in Dresden und der Technischen Universität Braunschweig beteiligt. Das Team hat das Metall Ytterbiumrhodiumsilicid YbRh2Si2 mit einem Rastertunnelmikroskop untersucht, während sie es allmählich abkühlten.

Das Material bezeichnen Physiker auch als Schwere-Fermionen-Metall. Von Fermionen sprechen Physiker oft, wenn sie bestimmte Eigenschaften der Elektronen meinen. Schwer werden die von Natur aus sehr leichten geladenen Teilchen durch die ungewöhnlichen Effekte, die auf dem starken Zusammenspiel der Elektronen beruhen. Dabei mischen ungepaarte lokalisierte Elektronen mit, die also fest an das Seltene-Erden-Metall Ytterbium gebunden sind. Diese Elektronen können sich in vier Gruppen verschieden geformter 4f-Orbitale aufhalten, helfen beim Stromtransport im Material und tragen magnetische Momente – Eigenschaften, die ihren Reiz für Physiker ausmachen.

Die Dresdner Forscher haben nun bewiesen, dass sich das Zusammenspiel der lokalisierten 4f-Elektronen mit den frei beweglichen Leitungselektronen des Materials mit einem Rastertunnelmikroskop verfolgen lässt. Das verrät ihnen viel über die Ursachen der Effekte und damit über die physikalischen Gesetze in solchen Materialien.

Für ihre Untersuchung positionieren die Forscher die Spitze des Mikroskops über einer Probenoberfläche, die aus extrem ordentlich nebeneinandersitzenden Silicium-Atomen besteht (siehe Hintergrund: Reinheitsgebot für eine Probenoberfläche). Nun messen sie bei verschiedenen Temperaturen, wie der Tunnelstrom von der angelegten Spannung abhängt. Je weiter sie die Probe abkühlen, desto markanter treten in der Strom-Spannungskurve mehrere Hügel sowie ein tiefer Einschnitt hervor. Diese Höhen und Tiefen im gemessenen Strom verraten den Forschern, was mit den Elektronen in dem Material passiert. Allerdings sind die Merkmale der Strom-Spannungskurve nicht immer einfach zu interpretieren.

Bei tiefen Temperaturen bilden sich Quasiteilchen

„Eindeutig können wir drei Peaks zuordnen, die bei markanten Energien auftreten“, sagt Steffen Wirth. Bei – 17, – 27 und – 43 Millivolt tunneln demnach relativ viele Elektronen von der Probe in die Mikroskopspitze. Diese Spannungen entsprechen Energien, bei denen die Elektronen sich – mehr oder weniger – in Bändern sammeln. Entstanden sind die Bänder durch die Kristallfeldaufspaltung: Wenn die 4f-Elektronen des Ytterbiums sich unter den vier Gruppen von möglichen Aufenthaltsräumen jene aussuchen, die den Nachbaratomen im Kristall möglichst aus dem Weg gehen, sparen sie Energie. Das entsprechende Band liegt also bei tieferen Energien als eines, in dem die Elektronen den Kristallnachbarn schon mal in die Quere kommen. Der Effekt an sich ist schon lange bekannt. „Wir haben die Kristallfeldaufspaltung aber zum ersten Mal im Rastertunnelmikroskop beobachtet“, so Steffen Wirth. Denn aus den Bändern mit den unterschiedlichen Energien tunneln die Elektronen dann in die Mikroskopspitze.

Dass die Kristallfeldaufspaltung im Tunnelmikroskop sichtbar wird, zeigt den Forschern zudem, dass sie kaum Oberflächeneigenschaften, sondern im Wesentlichen Eigenschaften des Probeninneren messen. „Das war vor der Untersuchung nicht klar“, sagt Steffen Wirth. Rastertunnelmikroskope sind besonders empfindlich für die Eigenheiten der Oberfläche und alles, was darauf liegt oder geschieht. Es hätte also sein können, dass die Physiker nur Spezialeffekte der Oberfläche sehen. „Das können wir jetzt ausschließen“, so Wirth.

Auch aus diesem Grund sind sich die Dresdener Physiker ziemlich sicher bei der Erklärung, warum der Tunnelstrom einbricht, wenn die Spannung auf Null sinkt. Bei tiefen Temperaturen fließt dann fast kein Strom zwischen der Probe und der Spitze des Tunnelmikroskops mehr. Diesen Rückgang führen die Forscher auf den Kondo-Effekt an einzelnen Ytterbium-Atomen zurück – jenes Phänomen, auf das ihre Experimente eigentlich abzielten.

Die 4f Elektronen, die an den Ytterbium-Atomen festsitzen, bilden aufgrund ihrer Drehung um sich selbst – Physiker sprechen vom Spin – die üblichen magnetischen Momente der Ytterbium-Atome. Dank des Kondoeffektes formen die Leitungselektronen, die den Strom transportieren, bei Temperaturen von etwa minus 170 Grad Celsius zusammen mit diesen magnetischen Momenten Quasiteilchen. Diese Quasiteilchen kann man sich vielleicht als eine Wolke aus dem lokalen magnetischen Moment und den sie umgebenden Leitungselektronen vorstellen. Die Spins der Leitungselektronen sind dabei genau umgekehrt zu den Spins der lokalen 4f-Elektronen gerichtet und schirmen so die magnetischen Momente der 4f-Elektronen ab. Da die Quasipartikel verglichen mit einem einzelnen Elektron recht schwer sind, wurden die Schwere-Fermionen-Metalle nach ihnen benannt.

„Wir gehen davon aus, dass bei Temperaturen unter minus 170 Grad Celsius immer weniger Leitungselektronen zur Tunnelleitfähigkeit beitragen, weil sie zunehmend in Quasiteilchen gebunden sind“, sagt Steffen Wirth. „Wir sehen in der Abnahme des Tunnelstroms daher einen starken Beleg für den Kondo-Effekt.“

Weniger eindeutig können Wirth und seine Kollegen das letzte auffällige Detail der Tunnelstrom-Kurve interpretieren: ein Buckel bei – 6 Millivolt, der erst unterhalb von minus 245 Grad Celsius entsteht, die Strom-Spannungskurve bei minus 268 Grad Celsius aber deutlich ausbeult. „Wir sehen darin einen Hinweis auf ein Kondo-Gitter“, sagt Steffen Wirth. Zu dem Kondo-Gitter schließen sich die Quasipartikel zusammen, die dank des Kondo-Effektes entstehen. Die Quasipartikel führen in dem Material dann kein isoliertes Dasein mehr, sondern wechselwirken untereinander. Dabei formen sie ebenfalls ein Energieband, in dem sich das Gemisch von 4f- und Leitungselektronen gerne aufhält – so die Vermutung.

„Ob es ein Kondo-Gitter gibt und wann es sich bildet, ist sehr umstritten“, sagt Steffen Wirth. Manche Physiker vermuten nämlich, dass sich das Gitter bildet, bevor sich die Quasiteilchen formen. „Ich kann mir das physikalisch nicht vorstellen“, sagt Steffen Wirth: „Und wir beobachten die Abnahme des Tunnelstroms tatsächlich bei höheren Temperaturen als das Signal, das wir auf das Kondo-Gitter zurückführen“, erklärt Wirth. Wenn die Interpretation des Signals bei – 6 Millivolt zutrifft, würden die Quasipartikel also erst ein Gitter formen, nachdem sie entstanden sind – so wie es der natürlichen Folge von Ursache und Wirkung entspricht.

Mehr als genug Möglichkeiten für eine Forscherleben

Genau bei der Interpretation des Signals bei – 6 Millivolt sind sich die Dresdner Physiker jedoch nicht ganz sicher. Denn Berechnungen, die sie parallel zu ihren Experimenten vorgenommen haben, sagen das Signal bei etwa – 2 Millivolt voraus. Die Signale der Kristallfeldaufspaltung finden die Forscher genau dort, wo sie theoretisch liegen sollen. „Daher ist nicht klar, ob wir tatsächlich das Band des Kondogitters sehen“, so Wirth.

Die Diskrepanz wollen die Physiker nun näher untersuchen. Das ist aber nicht die einzige Richtung, die sie nun verfolgen können. „Nachdem unsere erste Untersuchung mit einem Rastertunnelmikroskop ein so detailliertes Bild der elektronischen Struktur von Schwere-Fermionen-Metallen geliefert hat, stehen uns mehr Möglichkeiten offen als in einem Forscherleben zu bewältigen sind“, sagt Steffen Wirth. So wollen er und seine Kollegen herausfinden, wie die Strom-Spannungskurve aussieht, wenn nicht Silicium, sondern Ytterbium die oberste Atomlage bildet. Die Forscher möchten Ytterbiumrhodiumsilicid auch mit Spuren anderer Elemente versetzen, was dessen elektronische Eigenschaften merklich verändern dürfte. Außerdem wollen die Forscher bei noch deutlich tieferen Temperaturen als minus 268 Grad Celsius den Tunnelstrom messen. Dort bricht der Kondo-Effekt vermutlich zusammen, und die 4f-Elektronen nehmen eine antiferromagnetische Ordnung an.

„Wenn wir die Methode noch etwas erweitern, können wir aber vielleicht auch einen Beitrag zur Erklärung für die unkonventionelle Supraleitung in Schwere-Fermionen-Metallen liefern“, sagt Steffen Wirth. Und das gäbe auch einen ziemlich starken Hinweis, wie die so genannte Hochtemperatur-Supraleitung zustande kommt. Diese ist technisch vielversprechend, obwohl sie immer noch bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt einsetzt. Erst wenn Physiker ihre Ursachen genau verstehen, können sie nach Materialien suchen, die bereits unter alltäglichen Bedingungen ihren Widerstand verlieren.

*************************

Hintergrund: Reinheitsgebot für eine Probenoberfläche

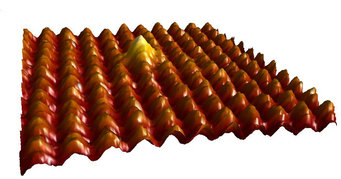

Damit die Experimente mit dem Rastertunnelmikroskop gelingen, brauchen die Physiker Proben mit extrem fehlerfreien Oberflächen: die Atome müssen sich auch an der Oberfläche zu dem gleichen, völlig regelmäßigen Gitter anordnen wie im Inneren der Probe. Diese Probenoberflächen stellen die Dresdner Forscher her, indem sie einen winzigen Stempel auf ihre Proben kleben, die nicht einmal so groß sind wie ein Stricknadelkopf. Den Stempel schlagen sie dann mit dem präzise geführten Schlag eines Stößels ab – und hoffen darauf, dass der Stempel einen Teil der Probe mitnimmt und eine saubere und regelmäßig zusammengesetzte Oberfläche zurücklässt. Das gelingt den Forschern inzwischen routinemäßig.

Bleibt nur die Frage, an welcher Stelle die Probe bricht. Das bestimmt, wie sich die entstehende Oberfläche zusammensetzt. Im Rastertunnelmikroskop erscheinen alle Atome gleichartig. Es gibt zwar reichlich Methoden, um die Art eines Atoms zu bestimmen, die stehen aber in der Ultrahochvakuumkammer des Rastertunnelmikroskops nicht zur Verfügung. Und die Probe von einem Instrument in ein anderes zu bringen, würde die Oberfläche sofort verschmutzen. Also schließen die Dresdner Forscher indirekt auf die Zusammensetzung der Oberfläche. Die Kristallstruktur verrät ihnen, dass auf einer Ytterbiumschicht eine Silicium-, eine Rhodium-, noch eine Silicium- und dann wieder eine Ytterbiumschicht liegt, ab der sich die Stapelfolge wiederholt. Die Bindungen zwischen den Rhodiumatomen und den sie umgebenden Siliciumatomen brechen nicht, auch das wissen die Forscher. Also besteht die oberste Atomschicht entweder aus Silicium- oder Ytterbiumatomen. Um zwischen den beiden Schichten zu unterscheiden, hilft den Forschern, dass auch der beste Kristall nicht perfekt ist und dass Ytterbiumatome etwas größer sind als Silicium und Rhodiumatome. Wenn daher in einer Ytterbiumschicht ab und an ein Silicium- oder Rhodiumatom eingebaut ist, das da eigentlich nicht hingehört, ist der Defekt immer als Delle zu erkennen. In einer Siliciumschicht treten dagegen sowohl Dellen als auch Buckel auf. Und genau das war in den meisten Proben der Dresdener Wissenschaftler der Fall. Die Zahl der Defekte beschränkte sich auf einer Fläche aus etwa 30000 Atomen auf ganze 70 – damit eignet sich das Material hervorragend, um die elektronischen Eigenschaften des reinen Ytterbiumrhodiumsilicids zu ermitteln.