Forschungsbericht 2023 - Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie

Kleine Proteine, große Wirkung

Kleine Proteine sind die „Gadgets der Natur“

Kleine Proteine sind in der Regel weniger als fünfzig Aminosäuren lang. Aufgrund dieser geringen Größe wurden sie in der Vergangenheit oft übersehen. Fortschritte in der Bioinformatik und die Erstellung von Ribosomenprofilen haben jedoch gezeigt, dass Bakterien, Archaeen, Eukaryoten und mikrobielle Gemeinschaften Hunderte bis Tausende solcher kleinen Proteine produzieren. Studien zufolge sind sie vor allem an der Regulation unterschiedlicher biologischer Prozesse und Stoffwechselwege beteiligt.

Unsere Forschungsgruppe Small proteins in bacterial signaling networks erforscht, wie Bakterien ihre Säugetierwirte identifizieren und infizieren, wobei unser Fokus auf kleinen Proteinen liegt. Sie sind die "Gadgets der Natur“ und spielen eine bedeutende Rolle in einer Vielzahl biologischer Prozesse, wie der Stressantwort, dem Nährstofftransport, der Photosynthese, dem Wirkstofftransport, dem bakterielle Abwehrsystem, der Zell-Zell-Kommunikation und der Immunantwort.

Eine besonders wichtige Funktion kleiner Proteine liegt in der Regulierung der bakteriellen Pathogenität über sogenannte Zwei-Komponenten-Signalsysteme. Diese sind für das Überleben und die Entwicklung von Bakterien in ihren natürlichen Lebensräumen wichtig. In Zwei-Komponenten-Signalsystemen spielen Enzyme namens Sensorkinasen eine zentrale Rolle. Die Sensorkinasen nehmen Umweltveränderungen wahr, steuern die Infektionsfähigkeit (Virulenz) und sind für die Infektion des Wirts entscheidend. Da sie in Bakterien weit verbreitet sind, in tierischen und menschlichen Zellen jedoch fehlen, sind sie ideale Ziele für die Entwicklung antimikrobieller Wirkstoffe. Auch sind Sensorkinasen für das generelle Überleben der Bakterien nicht notwendig. Dadurch entsteht durch ihre Bekämpfung kein Selektionsdruck und es besteht weniger Gefahr, dass sich Arzneimittelresistenzen entwickeln.

Ein kleines Protein etabliert ein bakterielles Frühwarnsystem gegenüber antimikrobiellen Peptiden

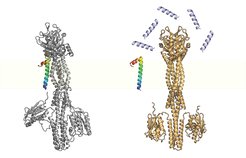

Ein zentrales Element des bakteriellen Virulenzprogramms in Enterobakterien ist das Sensorkinase-System PhoQ/PhoP. Enterobakterien machen einen Großteil der gesunden Darmflora aus, es gibt aber auch krankmachende Vertreter, wie Shigellen oder Salmonellen [1]. Die Sensorkinase PhoQ ist ein membrangebundenes Protein, das die Umweltreize seiner Wirts-Umgebung erkennt: Magnesiumkonzentration, niedriger pH-Wert, erhöhte Osmolarität, langkettige ungesättigte Fettsäuren aus der Gallenflüssigkeit, und: antimikrobielle Peptide. Mit einem gut funktionierenden PhoQ/PhoP-System können pathogene Bakterien ihr Virulenzprogramm aktivieren und so das Immunsystem des Säugetierwirtes zur richtigen Zeit am richtigen Ort umgehen.

Das kleine Protein MgrB, das ebenfalls in Enterobakterien weit verbreitet ist, interagiert mit PhoQ und beeinflusst damit die bakterielle Virulenz und Resistenz gegenüber Medikamenten. Aber wie genau geschieht dies? Mit einer Kombination aus genetischen, molekularen und bioinformatischen Ansätzen haben wir die Regulierung durch MgrB in E. coli untersucht. Kürzlich konnten wir zusammen mit Kollegen und Kolleginnen der Universität Bern zeigen, dass das Zusammenspiel mit MgrB das bakterielle Frühwarnsystem etabliert (Abb. 1). MgrB vermittelt die bakterielle Erkennung geringer Mengen antimikrobieller Peptide, indem sich das Molekül von PhoQ abspaltet und dieses vollständig aktiviert. Ohne MgrB ist das PhoQ/PhoP-System hyperaktiv und reagiert nicht mehr auf geringe Mengen antimikrobieller Peptide - ähnlich wie eine Person, die im Dunkeln die Fäuste schwingt, ohne zu wissen, ob die Situation gefährlich ist oder nicht.

Kleine Proteine als bakterielle Achillesferse

Indem wir die Eigenschaften von MgrB verändern, entwickelt unsere Gruppe derzeit neuartige Peptidregulatoren, die wir Super-MgrBs nennen. Super-MgrBs sollen dauerhaft an PhoQ binden und es dadurch hemmen. Dies würde das PhoQ/PhoP-System vollständig unterdrücken und das bakterielle Abwehrprogramm in einem ausgeschalteten Zustand halten. Unsere Hoffnung ist, dass Super-MgrBs die Erkennung antimikrobieller Peptide verhindern und damit krankheitserregende Bakterien medizinisch angreifbarer machen könnten. Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse, wie wichtig ein so kleines Protein für die bakterielle Fitness und die Resistenz gegen Medikamente sein kann. Und sie liefern eine molekulare Grundlage für die Entwicklung neuartiger Peptidregulatoren zur Kontrolle bakterieller Virulenz.