Die kleinste Dampfmaschine der Welt

Eine nur wenige Mikrometer große Wärmekraftmaschine funktioniert so gut wie ihr großes Gegenstück, obwohl sie stottert

Was beim Automotor einen Fall für die Werkstatt bedeutet, ist bei einem Mikromotor völlig normal. Wenn der stottert, liegt das nämlich an den thermischen Bewegungen der kleinsten Teilchen, die seinen Lauf stören. Das haben Forscher der Universität Stuttgart und des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart nun an einer Wärmekraftmaschine im Mikromaßstab beobachtet. Gleichzeitig stellten sie fest, dass die Maschine unterm Strich doch Arbeit leistet. Diese lässt sich derzeit zwar noch nicht nutzen, das Experiment der Stuttgarter Forscher zeigt aber, dass ein Motor auch im Mikromaßstab grundsätzlich funktioniert. Damit steht der Konstruktion von hocheffizienten, kleinen Wärmekraftmaschinen prinzipiell nichts im Wege.

Eine Technik, die im Großen funktioniert, kann im Kleinen unerwartete Probleme bereiten. Und die können sehr grundsätzlicher Natur sein. Denn in der Mikro- und der Makrowelt dominieren ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Trotz unterschiedlicher Gesetze ähneln sich aber manche physikalische Vorgänge im Großen wie im Kleinen auf verblüffende Weise. Eine solche Gemeinsamkeit zwischen Mikro- und Makrowelt haben Clemens Bechinger, Professor an der Universität Stuttgart und Fellow des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme, und sein Mitarbeiter Valentin Blickle nun beobachtet.

„Wir haben die kleinste Dampfmaschine, genauer gesagt den kleinsten Stirling-Motor der Welt entwickelt und festgestellt, dass die Maschine tatsächlich Arbeit verrichtet“, sagt Clemens Bechinger. „Zu erwarten war das nicht unbedingt, weil die Maschine so klein ist, dass ihre Bewegung von mikroskopischen Prozessen gestört wird, die in der Makrowelt keine Rolle spielen.“ Die Störungen führen dazu, dass die Mikromaschine sehr unrund läuft und gewissermaßen stottert.

Wegen der eigenen Gesetzmäßigkeiten in der Mikrowelt konnten die Forscher den winzigen Motor nicht nach dem Bauplan des Vorbilds gewöhnlicher Größe konstruieren. In der vor knapp 200 Jahren von Robert Stirling erfundenen Wärmekraftmaschine wird ein mit Gas gefüllter Zylinder periodisch erhitzt und abgekühlt, so dass sich das Gas ausdehnt und zusammenzieht. Dabei wird der Kolben in eine Bewegung versetzt, mit der er etwa ein Rad antreibt.

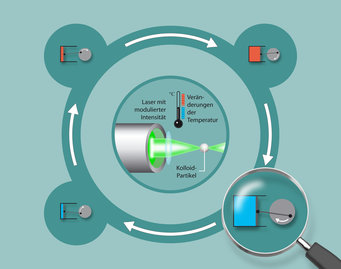

„Uns ist es gelungen, die essenziellen Teile einer Wärmemaschine wie Arbeitsgas und Kolben auf nur wenige Mikrometer zu verkleinern und diese dann zu einer Maschine zusammenzusetzen“, sagt Valentin Blickle. So besteht das Arbeitsgas im Stuttgarter Experiment nicht mehr aus unzähligen Molekülen, sondern nur noch aus einem einzelnen, etwa drei Mikrometer (ein Mikrometer entspricht einem Tausendstel Millimeter) großen Kunststoffkügelchen, das in Wasser schwebt. Da das Kolloidpartikel etwa 10 000 Mal größer als ein Atom ist, können die Forscher dessen Bewegung direkt in einem Mikroskop beobachten.

Wassermoleküle stören den Motor mit ihrer thermischen Bewegung

Den Kolben, der sich in einem Zylinder periodisch auf und ab bewegt, ersetzen die Physiker durch einen fokussierten Laserstrahl, dessen Intensität periodisch variiert wird. Die optischen Kräfte des Lasers schränken die Bewegung des Kunststoffteilchens einmal stärker und einmal weniger stark ein, ganz analog zur Kompression und Expansion des Gases im Zylinder einer großen Wärmemaschine. Dabei leistet das Teilchen Arbeit am optischen Laserfeld. Damit sich die Beiträge zur Arbeit während der Kompression und Expansion nicht gegenseitig aufheben, müssen diese bei unterschiedlichen Temperaturen stattfinden. Zu diesem Zweck wird das System – genauso wie der Kessel einer Dampfmaschine – beim Expansionsprozess von außen erhitzt. Das Kohlefeuer einer altertümlichen Dampfmaschine ersetzten die Forscher jedoch durch einen weiteren Laserstrahl, der das Wasser schlagartig erhitzt, aber auch plötzlich wieder abkühlen lässt, sobald er ausgeschaltet wird.

Dass die Stuttgarter Maschine im Gegensatz zu ihrem makroskopischen Gegenstück nicht rund läuft, liegt an den Wassermolekülen, die das Kunststoff-Kügelchen umgeben. Die Wassermoleküle bewegen sich aufgrund ihrer Temperatur ständig und stoßen daher fortwährend mit dem Mikroteilchen zusammen. Bei diesen zufälligen Kollisionen tauscht das Kunststoffteilchen mit seiner Umgebung ständig Energie aus, und zwar in einer Größenordnung, in der die Mikromaschine Energie in Arbeit verwandelt. „Dieser Effekt führt dazu, dass die gewonnene Energiemenge von Zyklus zu Zyklus stark variiert und die Maschine im Extremfall sogar zum Stillstand bringt“, erklärt Valentin Blickle. Da makroskopische Maschinen etwa 20 Größenordnungen mehr Energie umsetzen, spielen die winzigen Stoßenergien der kleinsten Teilchen in ihnen keine Rolle.

Umso erstaunter sind die Physiker, dass die Maschine trotz der schwankenden Leistung im Mittel genauso viel Energie pro Zyklus in Arbeit umsetzt und unter Volllast auch mit derselben Effizienz läuft wie ihr makroskopischen Gegenstück. „Unsere Experimente geben einen ersten Einblick in die Energiebilanz einer auf mikroskopischer Längenskala arbeitenden Wärmemaschine. Obwohl unsere Maschine noch keine nützliche Arbeite verrichtet, gibt es also keine prinzipiellen thermodynamischen Hindernisse, die das auch auf kleinen Längenskalen verbieten“ – so Clemens Bechinger. Für die Konstruktion zuverlässiger, hocheffizienter Mikromaschinen, ist das sicher eine gute Nachricht.

CB/PH