Kosmologie

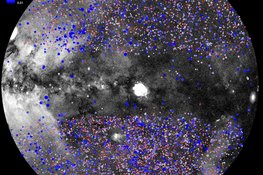

Kurz nach seiner Entstehung vor 13,8 Milliarden Jahren war das Universum heiß, dicht und nahezu strukturlos. Inzwischen hat das Universum netzartige Strukturen ausgebildet, das so genannte „Kosmische Netz“. Entlang dieses Netzes befinden sich unzählige Galaxien, die sich in Knotenpunkten zu mächtigen Galaxienhaufen zusammenballen. Die Astronominnen und Kosmologen der Max-Planck-Gesellschaft beobachten diese größten Strukturen des Weltalls mit modernsten Teleskopen. Da Licht eine endliche Geschwindigkeit hat, erlaubt es auch einen Blick in die Vergangenheit. Um zu verstehen, wie alles entstanden ist, woher wir und unsere Atome und Moleküle kommen, rekonstruieren die Forschenden Beobachtungen aus Vergangenheit und Gegenwart in aufwendigen Simulationen auf Supercomputern.