Superdiversität – Vielfalt neu denken

Steven Vertovecs Buch „Superdiversität“ bewertet soziale Identitäten neu

Die Gesellschaften weltweit werden immer diverser - und das in vielfältiger Hinsicht. Einer der Motoren, die diese Diversifizierung antreibt, ist die globale Migration. Migrantinnen und Migranten unterscheiden sich heute sehr viel stärker voneinander als vor 25 Jahren – jedoch nicht nur in Bezug auf ihre ethnische oder kulturelle Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit oder Religion, sondern auch in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung oder Rechtsstatus. Das Konzept der Superdiversität bezeichnet das Zusammenspiel dieser Kategorien und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Position der einzelnen Menschen. Darum geht es in Steven Vertovecs Buch „Superdiversität – Migration und soziale Komplexität“.

Die Diversität der Gesellschaft wird immer komplexer

Der international renommierte Sozialanthropologe prägte den Begriff der Superdiversität bereits im Jahr 2007 Seitdem hat sich das Konzept in den Sozialwissenschaften etabliert. „Gesellschaften waren immer schon vielfältig“, sagt Steven Vertovec, „Superdiversität bezeichnet jedoch eine Diversität, die weit über das bisherige Maß hinausgeht und hochkomplex ist“.

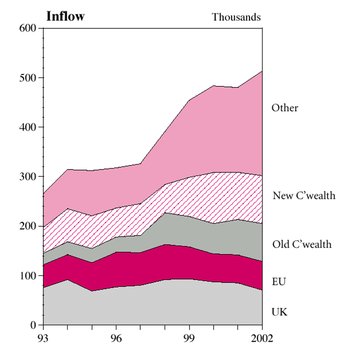

Einen wichtigen Anstoß für die Entwicklung des Konzepts lieferte Steven Vertovec Anfang der 2000er-Jahre mit einer Grafik für das britische Innenministerium (Home Office), die den Zustrom von Migrantinnen und Migranten in das Vereinigte Königreich von 1993 bis 2002 dargestellt und sortiert nach Kategorien UK, EU, Commonwealth, Sonstiges. Ab dem Jahr 1997 wuchs die Kategorie „Sonstiges“ massiv an. Steven Vertovec wertete dies als Indiz, dass man das Konzept der Diversität in der britischen Gesellschaft neu werde denken müssen.

Original-Grafik (re.): Total international migration to UK by country of birth, 1993-2002 / Source: Home Office

Multikulturalismus – ein grobes Raster

Ein weiterer Anstoß war für ihn seine Kritik am Begriff Multikulturalismus, der Diversität allein an sozialen Kategorien wie Ethnie oder kulturelle Zugehörigkeit festmacht. Er beruhe auf der irrigen Vorstellung, die Welt sei in fixe, voneinander abgegrenzte Gruppen unterteilt – ein Narrativ das auch von rechten Populisten benutzt wird. Dabei sind diese Gruppen laut Vertovec vielmehr durchlässig, die Identitäten der einzelnen Mitglieder immer mehrdimensional, d.h. ein einzelner Mensch gehört mehreren Strömungen oder Kategorien gleichzeitig an. Nach der jüngsten Volkszählung in den USA hat sich die Zahl der Menschen, die einen gemischten ethnischen Hintergrund haben, in den letzten zehn Jahren verdreifacht. „Immer häufiger findet der Zusatz „trans-“ Eingang in unsere Sprache: transsexuell, transgender, transnational. Das zeigt, dass vieles in unseren superdiversen Gesellschaften heute durchlässig ist und im Fluss, nicht starr und abgeschlossen“, sagt Steven Vertovec.

Wie alte Denkmuster überwunden werden können

Steven Vertovec im Gespräch

Steven Vertovec hält es für notwendig, die üblichen Denkschablonen und Kategorisierungen zu überwinden: „Dabei hilft es erstmal, wie Experimente zeigen, sich seiner eigenen Komplexität stärker bewusst zu werden. Hobbys, Familie, soziale Rollen, Geschlecht, Sexualität – all diese Zugehörigkeiten, die auch über die sozialen Netzwerke gelebt werden, prägen uns. Und wenn wir darüber dann auch noch miteinander ins Gespräch kommen, können wir anfangen, die Komplexität der anderen zu erkennen.“

„Weniger in ethnischen Schubladen denken“

Der Sozialanthropologe sieht auch die Politik in der Verantwortung, dieser superdiversen Gesellschaft besser gerecht zu werden – auf kommunaler, staatlicher und EU-Ebene. „Es geht darum, insgesamt weniger in ethnischen Schubladen zu denken als bisher in Politik und Verwaltung üblich“, sagt Steven Vertovec. Ein Beispiel aus der Bildungspolitik: „Wenn Schülerinnen und Schüler einer bestimmten ethnischen Herkunft oder Religion in der Schule schlecht abschneiden, wird meist der spezifische Migrationshintergrund oder die Religion dafür verantwortlich gemacht. Doch das ist nicht der Punkt. Der Ansatz nach dem Konzept der Superdiversität wäre zu sagen: Es geht nicht um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe oder Nationalität. Es geht vielmehr um eine komplexe Mischung aus vielen Faktoren wie zum Beispiel: Welchen Aufenthaltsstatus hat die Familie? In welchem Stadtteil wohnt sie? Wie sieht das soziale Umfeld aus? Wie gut können die Eltern es in der Schule unterstützen? Das wiederum ist unter anderem davon abhängig, wie vertraut sie mit dem Schulsystem sind. Welchen Bildungsstand haben die Eltern? Welchen Beruf üben sie aus? Solche Kriterien müssten in der Bildungspolitik berücksichtigt werden, um Kinder, die sich in der Schule schwertun, zu unterstützen.“

Leitkultur führt zu Diskriminierung

In jüngster Zeit hat der Begriff der „Leitkultur“ wieder Einzug in die politische Debatte in Deutschland gehalten. Davon hält Steven Vertovec jedoch nichts: „Dieser Begriff ist sehr fragwürdig, weil er ausschließlich durch das definiert wird, was nicht dazu gehören soll: keine Minarette, keine Kopftücher, keine Fremdsprachen auf dem Schulhof. Das führt schnell dazu, dass Menschen diskriminiert werden.“

Bedrohungsnarrative von Rechts

Was Steven Vertovec besonders beunruhigt, sind bestimmte Reaktionen auf die zunehmende Diversifizierung der Gesellschaft.. „Es gibt viele Menschen, die verunsichert sind und bei denen Bedrohungsnarrative rechtsgerichteter Parteien verfangen.“ Diese gaukeln der Öffentlichkeit ein Bild einer vermeintlich homogenen Gesellschaft vor, die durch zu viel Zuwanderung in ihrer Stabilität gefährdet sei. So werden z. B. „die Migranten“ für die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich gemacht oder für die Wohnungsnot wie in den Niederlanden. „Dabei hat man es dort einfach jahrelang versäumt, in den Wohnungsbau zu investieren, ganz unabhängig von der Einwanderung,“ sagt der Sozialanthropologe.

In seiner Forschung beschäftigt sich Steven Vertovec damit, das Phänomen der Superdiversität und deren Dynamik besser zu verstehen. Es geht aber auch darum, wie die Öffentlichkeit die Migrantinnen und Migranten und deren zunehmende Diversität wahrnimmt und wie sie damit umgeht. Seit einigen Jahren widmet sich der Sozialanthropologe auch verstärkt dem Kimawandel und dessen Auswirkungen auf die globale Migration.

Mehr dazu hier:

Im Zeitalter der Superdiversität: Moderne Migration ist komplexer denn je

Text: Eva Völker