Vom Lebenswandel der Sterne

Das Universum steckt voller natürlicher Fusionsreaktoren

Seit Jahrzehnten arbeiten Wissenschaftler daran, die Kernfusion als nahezu unerschöpfliche Energiequelle zu erschließen. Was in irdischen Labors noch Schwierigkeiten bereitet, läuft in Sternen wie unserer Sonne seit Jahrmilliarden reibungslos ab. Wie aber funktionieren die Sterne? Wie werden sie geboren? Wie sterben sie? Achim Weiss vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching spürt den Lebenswegen der kosmischen Plasmakugeln nach – nicht am Teleskop, sondern mit Modellrechnungen am Computer.

Text Helmut Hornung

Wer in sternklarer Nacht fernab der Lichter einer Stadt zum Himmel blickt, schaut in das größte Labor der Welt. Und wer während der Beobachtung genussvoll einen tiefen Zug erfrischender Landluft nimmt, versorgt seinen Körper mit Stoffen, die in diesem Labor erzeugt wurden. Denn die Brutstätten von Elementen wie Stickstoff, Sauerstoff oder Kohlenstoff funkeln seit Urzeiten am irdischen Firmament – mehr oder weniger hell, mal weiß, mal in gelben, blauen oder roten Farbtönen.

Die Sterne haben die Menschen schon immer fasziniert. Aber noch in den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts rätselten die Forscher über die Natur dieser flackernden Lichter. „Was die Sterne sind, wissen wir nicht und werden es nie wissen“, soll ein Professor damals geantwortet haben, als ihn ein junger Physikstudent fragte, ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe, mehr über das Universum zu erfahren als nur die Position, Entfernung und Helligkeit von Sonne, Mond und Sternen. Der Student hieß Karl Friedrich Zöllner und war mit der Auskunft seines Professors keineswegs zufrieden. So ließ er sich nicht entmutigen, studierte weiter und wurde einer der ersten Astrophysiker – eine Berufsbezeichnung, die er selbst prägte.

Auch Achim Weiß betreibt diese Profession, arbeitet passenderweise am Max-Planck-Institut für Astrophysik und hat auf Zöllners Frage eine verblüffend simple Antwort parat: „Sterne sind einfache Plasmakugeln, die ihrer eigenen Schwerkraft unterliegen.“ Ein Plasma ist ein Gas aus Ionen, Elektronen und neutralen Teilchen; mehr als 99 Prozent der sichtbaren Materie des Universums befindet sich in diesem Zustand. Die Gravitation wiederum wirkt als dominierende Kraft im Weltall auf alle Objekte, die deutlich größer sind als Moleküle. Viel mehr Zutaten braucht es nicht, um einen Stern zu bauen. Ingredienzen wie Magnetfelder, Schwingungen oder elektrische Wirkungen spielen selten eine bedeutende Rolle – weder in der Natur noch im Computer, an dem Weiß in Garching Sterne modelliert.

Explodierte Sonne leistet Anschubhilfe

Im All beginnt die Geburt eines Sterns mit einer riesigen Gaswolke. Deren Masse muss so groß sein, dass die Schwerkraft gegenüber dem inneren Druck und den Turbulenzen – die das filigrane Gebilde auseinandertreiben wollen – die Oberhand gewinnt. Damit die Geburt vorangeht, bedarf es vermutlich einer sanften Anschubhilfe von außen, etwa der Druckwelle einer nahe gelegenen Supernova, also einer explodierten Sonne (siehe Kasten „Furioses Finale“).

Irgendwann zerbricht die Wolke in kleinere Klumpen, die jeder für sich kollabieren. Unter den Fesseln der Gravitation rücken die Teilchen innerhalb eines solchen Fragments näher zusammen. „Ginge das immer so weiter, müsste die Sterngeburt in einem schwarzen Loch enden“, sagt Achim Weiß. Wie widersteht das Innere der Gaskugel, die sich allmählich herausbildet, dem wachsenden Druck der Gravitation? Was stoppt den Zusammenbruch des Sternembryos?

Die Kompressionsarbeit der Schwerkraft erzeugt Wärme und Druck. Die Wärme führt dazu, dass sich die Elektronen von den Atomrümpfen trennen – ein Plasma entsteht. Und der Druck sorgt dafür, dass das Gas eine „Gegenkraft“ aufbauen kann, die der Gravitation Paroli bietet: In jedem Abstand vom Zentrum der Kugel ist der Druck ebenso groß wie das Gewicht der darüber liegenden Gasmassen. Der Stern ist zu einem stabilen Gebilde geworden. Mit den Worten der Astrophysiker: Er befindet sich im hydrostatischen Gleichgewicht.

Ein solcher Zustand lässt sich in einem einfachen Experiment nachempfinden. Dazu drückt man vorsichtig eine Fahrradpumpe zusammen und blockiert dann mit dem Finger den Luftauslass. Weil die Luft in der Pumpe nicht mehr abfließen kann, baut sich in dem Rohr ein Druck auf, der den Kolben stoppt. Bei entsprechender Dosierung des Drucks auf den Kolben bleibt dieser bewegungslos in der Pumpenröhre stecken – eine Art Gleichgewichtszustand stellt sich ein.

„Wie es weitergeht im Sternleben, hängt ausschließlich von der Masse ab“, sagt Achim Weiß. Die Masse ist daher der entscheidende Parameter in den Modellrechnungen. In einem ganz normalen, durchschnittlichen Stern wie unserer Sonne (Masse: 1,989 x 1030 Kilogramm) kommt es nach der einige hunderttausend Jahre dauernden Geburt nämlich zu einem einschneidenden Ereignis. Im Zentrum erhitzt sich das Gas – überwiegend Wasserstoff – bis auf mehr als zehn Millionen Grad Celsius. Bei dieser astronomisch hohen Temperatur zündet ein Fusionsreaktor, und die Nukleosynthese läuft an: Vier Wasserstoffkerne (Protonen) finden zusammen und bilden einen Kern des Helium-4.

Jetzt erst ist die kosmische Gaskugel zu einem vollwertigen Mitglied der Sternfamilie geworden. Denn Sterne haben eine Eigenschaft, die sie wesentlich von Planeten unterscheidet: Sie leuchten, weil sie Energie aus der Nukleosynthese gewinnen. Der Fusionsreaktor sorgt auch dafür, dass das Gas heiß bleibt und genügend Druck liefert, um das hydrostatische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Manche Sterne hingegen bringen von Geburt an nicht genügend Substanz mit. Besitzen sie weniger als die 75-fache Masse des Planeten Jupiter, entsprechend acht Prozent der Sonnenmasse, mag es in ihrem Innern zwar zu der einen oder anderen Fusionsreaktion kommen; so etwa verschmilzt ein Proton mit einem Deuteriumkern, bestehend aus einem Proton und einem Neutron, zu einem Helium-3-Kern. Aber das solide Wasserstoffbrennen erreichen solche Leichtgewichte unter den Sternen niemals. (Der Begriff „Brennen“ ist historisch und in der Astrophysik üblich; er meint eigentlich „Fusion“ und hat nichts mit einer chemischen Verbrennung zu tun!)

Braune Zwerge heißen diese schwarzen Schafe der Sternfamilie. Ihr Leben verläuft ziemlich unspektakulär: Wegen der niedrigen Zentraltemperatur reicht der Gasdruck nicht aus, um die Gaskugeln auf Dauer im Gleichgewicht zu halten. So siegt letztendlich die Schwerkraft. Die braunen Zwerge schrumpfen und verwandeln ihre Gravitationsenergie in Wärme. Übrigens: Diesen Kelvin-Kontraktion genannten Prozess diskutierten die Astronomen als eine der möglichen Energiequellen der Sterne, bevor sie im 20. Jahrhundert das Rätsel mithilfe der Kernfusion lösten.

Materieregen aus der Mutterwolke

Während die braunen Zwerge schrumpfen und auskühlen, verändern sich allerdings die Eigenschaften des Gases aus freien Elektronen – sie entarten, wie die Physiker sagen. Dieser Zustand birgt eine Besonderheit: Temperatur koppelt von Druck und Dichte ab und der Stern kann auskühlen, ohne dass der Druck absinkt. Der Stern bleibt stabilisiert und verschwindet nicht als kleines schwarzes Loch, sondern er wird zunehmend kälter und dunkler.

Doch zurück zu den Normalgewichtigen. Einige Millionen Jahre nach der Geburt bremst der junge Stern den niederprasselnden Materieregen aus seiner Mutterwolke durch immer intensivere Strahlung und einen immer heftigeren Wind aus geladenen Teilchen, die er von seiner Oberfläche in das Weltall spuckt. Auf diese Weise hat er sich einer weiteren Massenzunahme entzogen und die Phase der Kernfusion erreicht. Damit betritt er die Hauptreihe im Hertzsprung-Russell-Diagramm (siehe Kasten „Stellare Klassengesellschaft“).

Man könnte meinen, dass ein Stern – je nach Anfangsmasse – dort für immer auf seinem Platz verharrt. Das ist aber keineswegs der Fall. Zwar spiegelt die Besetzungsdichte im Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) die relative Häufigkeit einzelner Sterntypen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt wider. Doch könnte man alle paar hunderttausend Jahre die Daten derselben Sterne in ein HRD einzeichnen und die Messungen über einen Zeitraum von einigen Milliarden Jahren wiederholen, käme Bewegung in die Sache: In einem solchen Zeitrafferfilm würden manche Sterne die Hauptreihe betreten und sehr lang auf ihr verharren, sie dann aber in Richtung Riesenast schnell verlassen und schließlich zu den Zwergen „abstürzen“. Das heißt: Sterne sind keineswegs statische Plasmakugeln, sondern sie entwickeln sich. „Diese unterschiedlichen Lebenswege interessieren mich in meinen Rechnungen“, sagt Max-Planck-Forscher Weiß.

Betrachten wir einen Stern vom Typ unserer Sonne. Die Kernfusion funktioniert nur dann reibungslos, wenn die äußeren Bedingungen wie Druck, Dichte und Temperatur stimmen und genügend Brennstoff vorhanden ist. Bis heute hat die Sonne im Zentrum etwa die Hälfte ihres Wasserstoffs durch Kernfusion verbraucht, rund 70 Prozent ihrer Masse liegen innerhalb des halben Sonnenradius von 350000 Kilometer. Im Lauf der Zeit geht der Wasserstoffvorrat vollständig zur Neige, immer mehr Helium sammelt sich im Herzen der Sonne, bis dieses – in etwa sechs Milliarden Jahren – vollständig aus Helium besteht. Da die Sonne heute bereits viereinhalb Milliarden Jahre zählt, wird sie bis dahin zehn Milliarden Jahre lang relativ stabil gelebt haben.

Wenn das Wasserstoffbrennen im Zentrum erlischt, hat der Stern ein Problem. Er verliert Energie, möchte das hydrostatische Gleichgewicht aber aufrechterhalten. Die Fusion im Innern liefert keine Energie mehr, die Sonne gleicht dieses Defizit durch einen Trick aus: Der Kern beginnt zu kontrahieren und setzt Gravitationsenergie in Wärme um. Dadurch heizt er sich auf und wird so heiß, dass die Schichten außerhalb des ausgebrannten Kerns eine genügend hohe Temperatur erreichen, um die Wasserstofffusion in Gang zu halten. Rechnungen zeigen, dass sich dieses sogenannte Schalenbrennen mit der Zeit immer weiter nach außen frisst. Und auch im Innern passiert etwas: Der Kern kontrahiert noch mehr und erhitzt sich so stark, dass schließlich das Helium zündet.

Kernfusion, die über einen Umweg läuft

Dann bezieht die Sonne ihre Energie aus zwei Quellen. Während in der Schale Wasserstoff zu Helium fusioniert, läuft im Innern der Drei-Alpha-Prozess ab: Aus jeweils drei Heliumkernen (Alphateilchen) entsteht ein Kohlenstoffkern; das geschieht allerdings über einen Umweg. So ergibt die Fusion von zwei Heliumkernen zunächst einen instabilen Berylliumkern mit einer Halbwertszeit von nur 10-16 Sekunden.

Erst wenn dieser während seiner extrem kurzen Existenz mit einem weiteren Heliumkern kollidiert, entsteht stabiler Kohlenstoff. Durch den Einfang weiterer Heliumkerne können sich außerdem Sauerstoff- und Neonkerne bilden. Um das Helium zu zünden, kontrahiert der Kern, wie schon erwähnt, und erhitzt sich dabei. Gleichzeitig aber dehnt sich die äußere Hülle stark aus, was die Oberflächentemperatur von Werten um die 6000 Grad auf rund 3000 Grad Celsius sinken lässt. Die Sonne hat ihren Radius um das 100-Fache vergrößert und leuchtet in rötlichem Licht bis zu 5000 Mal heller als heute – sie ist zu einem roten Riesen geworden. Entsprechend wandert sie im Hertzsprung-Russell-Diagramm auf den Riesenast.

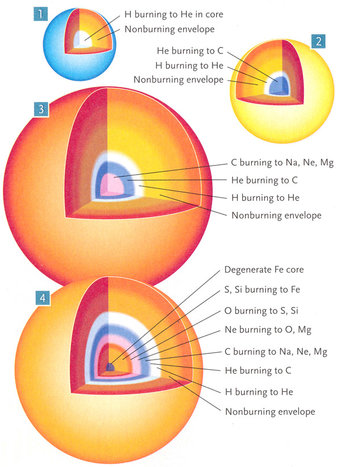

„Um einen solchen Entwicklungsweg zu erfassen, bedarf es numerischer Programme, die den Stern als ideale Gaskugel darstellen“, sagt Achim Weiß. Im Prinzip geht es darum, den Stern rechnerisch in „Zwiebelschalen“ aufzuteilen und für diese jeweils die chemische Zusammensetzung, die physikalische Struktur (Masse, Temperatur, Dichte, Energiedurchfluss) sowie die Art der Kernreaktion zu bestimmen. Um einen Stern zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt durchzurechnen, benötigen Weiß und seine Kollegen typischerweise tausend Schichten. Das Ergebnis zeigt dann eine Momentaufnahme der stellaren Gaskugel: ein Sternmodell.

In einem zweiten Schritt berechnet Weiß dann die Veränderungen, die in diesem Modell während einer gewissen Zeit ablaufen, etwa durch die nuklearen Fusionsprozesse. Danach erzeugt der Astrophysiker das nächste Modell, das jetzt etwas älter ist. So folgt der Forscher der Entwicklung eines Sterns im Computer.

Um die Rechnungen an der Natur zu testen, bedarf es zunächst einer Art Urmodell. Dazu nutzt Weiß die messbaren Zustandsgrößen eines echten, unentwickelten Sterns als Näherungswerte – also Masse, Leuchtkraft und Radius. Dann setzt er diese Zustandsgrößen für das Zentrum gleich null und beginnt, von innen schrittweise nach außen zu rechnen. „Erst wenn man damit eine Lösung für das Urmodell gefunden hat, beginnt man mit der eigentlichen Rechnung“, sagt der Astrophysiker.

Wie sieht das weitere Schicksal eines Sterns von der Masse unserer Sonne aus? Achim Weiß löst dieses zeitliche Problem, indem er für einen späteren Zeitpunkt im Leben der Sonne, sagen wir eine Million Jahre, ein weiteres Modell berechnet. „Um den kompletten Lebensweg eines Sterns darzustellen, braucht man etwa 10000 einzelne Modelle“, meint Weiß. Gerade im fortgeschrittenen Sternalter darf ihr zeitlicher Abstand aber nicht zu groß sein. Denn nach dem Riesenstadium überschlagen sich die Ereignisse – sobald sich das Helium im Innern vollständig in Kohlenstoff und Sauerstoff umgewandelt hat. Dann ist der Kern von zwei Schalen umschlossen: In der inneren verbrennt Helium zu Kohlenstoff, in der äußeren Wasserstoff zu Helium.

Innerhalb weniger zehntausend Jahre durchlebt ein Stern im Folgenden eine wilde Phase: Der Kohlenstoff-/Sauerstoffkern kontrahiert, während die Hülle expandiert. Das vollzieht sich jedoch nicht gleichmäßig, sondern in mehr oder weniger periodischen Schüben, während derer sich der Stern aufbläht und dabei noch einmal stark an Größe und Leuchtkraft zulegt. Dabei brennen die beiden äußeren Schalen nicht gleichzeitig, sondern wechseln sich ab.

Konvektion mischt das Gas ordentlich durch

Unterdessen geschieht im Stern Erstaunliches: „Das komplizierte Spiel der Kräfte schafft die Bedingungen für die Nukleosynthese schwerer Elemente“, sagt Achim Weiß, „und im Stern entwickeln sich heftige Konvektionsströme.“ Diese Ströme transportieren Energie durch Teilchen und mischen das Gas ordentlich durch. Auf dieselbe Weise überträgt sich auch die von einem Heizkörper abgestrahlte Wärme: Heiße Luft steigt nach oben, kühle sinkt ab. Wer die Hand über einen heißen Heizkörper hält, fühlt dieses Phänomen am eigenen Leib.

Im Zuge dieses „Strudels“ gelangt im Stern etwas Wasserstoff aus der äußeren Schicht in die darunterliegende Helium verbrennende Schale. Dort können die Protonen mit dem Kohlenstoff reagieren, wobei Neutronen freikommen. Diese werden von den im Stern von Anfang an in geringen Mengen vorhandenen Eisenteilchen eingefangen und bilden neutronenreiche Eisenisotope.

Lagern sich zu viele Neutronen an, kommt es zum radioaktiven Beta-Zerfall, der wiederum stabile Kobaltkerne erzeugt. So werden die Neutronen nach und nach von den immer schwereren Atomkernen eingefangen. Dieser sogenannte s-Prozess (von englisch slow für langsam) bringt alle Elemente bis zum Blei hervor. Laut Achim Weiß „wird die Sonne eines Tages Barium und andere seltene Erden wie Lanthan erzeugen“.

In jedem Fall steht jetzt der Tod des Sterns unmittelbar bevor. In der letzten Phase verliert er innerhalb von einigen zehntausend Jahren etliche Zehntel seiner Masse, wobei schließlich 99 Prozent im Kohlenstoff-/Sauerstoffkern stecken und nur jeweils ein halbes Prozent in der dünnen Wasserstoffhülle und der Heliumschale. Der Kohlenstoff-/Sauerstoffkern wird gleichsam freigeweht und tritt auf ähnliche Weise zutage wie ein Stein in der Wüste, von dem der Wind den Sand weggeblasen hat. Das abgetragene Material umschließt den Stern als eine expandierende Hülle, wird von ihm zum Leuchten angeregt und bietet die unterschiedlichsten Formen wie Ringe, Kugeln oder asymmetrische Gebilde. Im „harten Kern“ kommen die Fusionsprozesse schließlich vollständig zum Erliegen.

Der kümmerliche Rest besitzt eine Temperatur von einigen zehntausend Grad und ist lediglich so groß wie die Erde. Im Hertzsprung-Russell-Diagramm taucht er jetzt als weißer Zwerg auf, der zunächst noch heiß und hell ist, aber in Ermangelung nuklearer Fusionen zuerst schnell, dann aber immer langsamer auskühlt und dunkler wird – genau wie die braunen Zwerge. Wenn der Rechner die Zustandsparameter für einen solchen weißen Zwerg ausgespuckt hat – endlose Zahlenkolonnen mit Werten wie Dichte, Radius, Masse oder Temperatur –, ist für Weiß normalerweise Schluss. Denn ein weißer Zwerg ist der Endzustand eines Sterns niedriger und mittlerer Masse.

Wenn Schwergewichte in die Energiekrise geraten

Bei den Schwergewichten verläuft das Leben schneller und dramatischer: Während ein Stern wie die Sonne zehn Milliarden Jahre auf der Hauptreihe des HRD verharrt, hält sich ein Stern von der zehnfachen Masse lediglich 20 Millionen Jahre dort auf. Er geht mit seinen Brennstoffvorräten wesentlich verschwenderischer um und fusioniert in seinem Innern schließlich Elemente bis hin zum Eisen. Gerät er in die Energiekrise, zerplatzt er. Am Max-Planck-Institut für Astrophysik beschäftigt sich eine eigene Forschergruppe mit der Simulation derartiger Supernovae (siehe Kasten „Furioses Finale“).

Welche Verbindung besteht zwischen einem weißen Zwerg und dem Stern, aus dem er sich entwickelt hat? Das ist eines der Probleme, die Achim Weiß mithilfe seiner Modelle untersucht. Dazu beschafft sich der Forscher aus Katalogen die Daten von Sonnen, die einem Sternhaufen angehören. Das sind Ansammlungen von mehreren hundert oder tausend Sonnen, die vor vielen Millionen Jahren nahezu gleichzeitig geboren wurden. Weil nicht alle bei der Geburt gleich viel Masse mitbekommen haben, sind ihre Lebenswege unterschiedlich verlaufen. Ihr Alter lässt sich aus der „Besiedlungsdichte“ an verschiedenen Stellen im Hertzsprung-Russell-Diagramm ableiten.

Angenommen, ein Sternhaufen ist 500 Millionen Jahre alt und Weiß findet darin einen weißen Zwerg, dessen Kühlalter 100 Millionen Jahre beträgt. Das Kühlalter entspricht der Zeit, die verstrichen ist, seitdem sich der Stern zum weißen Zwerg entwickelt hat. In diesem Beispiel heißt das: Der Stern hat zuvor 400 Millionen Jahre lang normal gelebt. „Die Aufgabenstellung lautet jetzt: Welcher Stern braucht 400 Millionen Jahre, um sich zu einem weißen Zwerg zu entwickeln“, sagt Weiß. In diesem Fall könnte es sich um einen Stern mit etwa drei Sonnenmassen handeln. Anhand seiner Modelle untersucht der Wissenschaftler diese „Anfangs Endmassen- Beziehung“ – und kommt teilweise zu irritierenden Ergebnissen.

Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass alle Sterne mit denselben Anfangsmassen auch dieselben Endmassen haben. Doch im Sternhaufen Praesepe etwa differieren die Endmassen der weißen Zwerge um einen Faktor zwei. „Keine Ahnung, warum das so ist“, sagt Achim Weiß. Offenbar spielen die Art des Energietransports innerhalb der Gaskugeln und der Masseverlust von den Oberflächen eine entscheidende Rolle: „Massereichere Modelle, die große konvektive Kerne haben, liefern eindeutigere Resultate.“ An einer Antwort auf diese Frage wird Achim Weiß weiter arbeiten. Es ist eben längst noch nicht alles klar in der Astrophysik – auch wenn wir heute schon recht gut wissen, „was die Sterne sind“.