Netz mit Taktgefühl

Neue Energie braucht auch neue Leitungen. So sollen künftig mehr kleine, dezentrale Wind- und Solaranlagen statt weniger großer Kraftwerke die Republik mit Strom versorgen. Wie das Hochspannungsnetz darauf reagiert und wie es sich dafür optimieren lässt, untersucht die Arbeitsgruppe Netzwerk-Dynamik unter Leitung von Marc Timme am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen.

Text: Tim Schröder

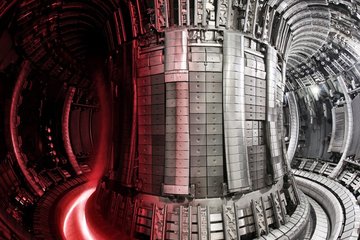

Wie empfindlich ein großes Stromnetz sein kann, wurde vielen Menschen schlagartig bewusst, als am 4. November 2006 gegen zehn Uhr abends das Licht ausging. Der Stromausfall ließ nicht nur Glühbirnen und Fernseher erlöschen. Er legte auch den Bahnverkehr lahm, selbst im fernen Österreich. Und das, obwohl man nur eine einzige Stromtrasse in Norddeutschland abgeschaltet hatte, die 380-Kilovolt-Hochspannungsleitung Conneforde über der Ems.

Ein neuer Kreuzfahrtriese war auf dem Weg von der Werft in Papenburg in die Nordsee. Ein Schiff, so hoch, dass es der Freileitung gefährlich nahe kam. Vorsichtshalber schaltete man den Strom ab. Mit fatalen Folgen: Der Druck auf den Aus-Knopf stellte halb Europa auf den Kopf, weil sich die Netzbetreiber nicht ordentlich abstimmten, um den Ausfall zu kompensieren. Am Ende waren weite Regionen in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich und Spanien für mehrere Stunden ohne Strom.

Stromnetze sind unerhört komplex und bis heute nicht vollkommen verstanden. Zwar gibt es viele Sicherheitseinrichtungen, die den Stromausfall in der Regel verhindern. Doch wie das Beispiel der Conneforde-Leitung zeigt, braucht es manchmal nur eine falsche Absprache zwischen den Netzbetreibern, und schon steht die Welt still. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird das Stromnetz künftig noch komplexer. Neue Wind- und Solarparks entstehen und müssen mit eigenen Leitungen an das europäische Verbundnetz angekoppelt werden. Allein für die Nordsee sind Hunderte von Windenergieanlagen geplant. 20 Gigawatt Strom sollen sie liefern. So viel wie zwölf Atomkraftwerke. Kritiker befürchten, dass der massive Ausbau das Stromnetz schwächen könnte.

Um diese Bedenken zu verstehen, hilft ein Blick auf die physikalischen Grundlagen unserer Stromversorgung: Das europäische Verbundnetz arbeitet mit Wechselstrom; dieser Strom schwingt im Gleichtakt, im Rhythmus der Kraftwerksgeneratoren. Wie in einem Fahrraddynamo drehen sich in den haushohen Maschinen Elektromagnete in einer Kupferspule. 100-mal pro Sekunde ändert der Strom sein Vorzeichen: 50-mal positiv und 50-mal negativ – das macht eine Frequenz von 50 Hertz. Alle Kraftwerksgeneratoren und großen Elektromotoren in Mittel- und Westeuropa rotieren fein abgestimmt mit dieser Frequenz, sodass sie synchron laufen.

Viele kleine Kraftwerke ersetzen wenige Große

Bevor Kraftwerke ans Netz gehen, stimmen die Betreiber die Generatorfrequenz sorgfältig auf die Netzfrequenz, also 50 Hertz, ab. Fällt ein Kraftwerk aus, müssen andere Kraftwerke seinen Job erledigen und werden hochgefahren. Da das jedoch eine Weile braucht, werden ihre Generatoren zunächst abgebremst, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Die Spannungsfrequenz sinkt daher leicht. Fällt eine Leitung aus, müssen andere Leitungen ihre Stromlast übernehmen – dürfen darunter aber nicht selbst zusammenbrechen, damit es nicht zum Blackout kommt. Zudem kann bei einer unterbrochenen Leitung die Frequenz in verschiedenen Bereichen des Netzes auseinanderdriften. Variiert sie zu stark, kommt das Netz aus dem Takt. Es kommt zu unkontrollierten Schwankungen und Kurzschlüssen. Um das zu verhindern, schaltet das System auf Not-Aus, wenn es auseinanderdriftende Frequenzen registriert: Stromausfall.

Die Stromversorgung zu kontrollieren ist also ein diffiziler Prozess, der sich im existierenden Hochspannungsnetz Deutschlands aber gut eingespielt hat – von Ausnahmen wie dem Fall der Conneforde-Leitung einmal abgesehen. Doch wird das im Stromnetz der Zukunft genauso gut funktionieren?

Dieses Stromnetz ist heute auf große, zentrale Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerke ausgerichtet, die vor allem die umliegenden Regionen mit Strom versorgen. Knüpft man mehr und mehr Sonnen- und Windenergieanlagen in dieses Netz, könnte es instabiler werden, fürchten Kritiker. Ihre Skepsis ist nicht unbegründet. Schließlich schwankt das Stromangebot der Windräder und Fotovoltaikanlagen mit dem Wetter. Was die Skeptiker bisher jedoch kaum im Blick hatten: Auch die Architektur des Netzes wird sich völlig ändern. Weg von großen Kraftwerken, die vor allem ihre direkte Umgebung versorgen, hin zu vielen kleinen, dezentralen Stromproduzenten.

Die Frequenz ihres Stromangebots zu synchronisieren könnte schwieriger sein, als wenige große Akteure in einen gemeinsamen Takt im Netz zu bringen – so wie auch ein Cellist und ein Pianist leichter einen gemeinsamen Rhythmus finden als ein großes Orchester. Zwar werden im Stromnetz weiterhin große Kraftwerke entstehen, dabei wird es sich aber teilweise um leistungsstarke Windparks in Norddeutschland handeln, deren Strom auch im Süden der Republik verbraucht werden soll.

Ein dezentral organisiertes Netz ist stabiler

Ein solches dezentrales Netz liefert den Strom möglicherweise nicht mehr so zuverlässig, wie wir das gewohnt sind. Das zumindest war eine Möglichkeit, die Mathematiker und Physiker aus der Arbeitsgruppe Netzwerk-Dynamik am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation ins Kalkül zogen. Sie untersuchen, wie sich die neue Netzstruktur und das schwankende Angebot auf die Stabilität der Stromversorgung auswirken werden. Daraus leiten sie auch Empfehlungen ab, wie sich das Netz für die Energiewende fit machen lässt.

Angefangen haben die Wissenschaftler um Marc Timme mit der Frage, ob in einem Stromnetz mit dezentralen Kraftwerken häufiger Stromausfälle drohen. Mit dieser Studie eines dezentral organisierten Netzes schaffen sie auch die Basis, um anschließend zu untersuchen, wie sich darin ein schwankendes Stromangebot auswirkt. In ihren Berechnungen haben sie festgestellt, dass es in puncto Netzstabilität nicht so schlimm kommen wird, wie man vermuten könnte – im Gegenteil. Die Forscher haben verschiedene Stromnetze miteinander verglichen: klassische, in denen große Atom- oder Kohlekraftwerke dominieren, mit solchen, in denen es viele kleine Kraftwerke gibt. Fazit: Ein Stromnetz wird durch den Zubau kleiner Anlagen eher stabiler.

Marc Timme und seine Mitarbeiter schließen damit eine Lücke. Bisher gab es zum einen mathematische Modelle für große Stromnetze, wenn auch nur abstrakte. Diese erfassten jedoch die Dynamik des Wechselstroms und die 50-Hertz-Schwingungen nicht. Sie betrachteten nur die Stromflüsse, also den Transport von elektrischer Energie. Zum anderen gab es Studien, die zwar viele Vorgänge im Detail berücksichtigten, aber nur Vorhersagen für kleine Netzwerke mit wenigen Kraftwerken und Verbrauchern erlaubten. Aussagen für das große Ganze waren damit kaum möglich. Bis heute ist daher unklar, wie sich der Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Stabilität großer Stromnetze auswirken wird.

In einer neuartigen theoretischen Studie hat die Arbeitsgruppe Netzwerk-Dynamik mehr als 100 virtuelle Kraftwerke zu einem Verbund verknüpft und für dieses Netz mathematische Vorhersagen getroffen. Damit verstehen die Wissenschaftler jetzt besser, wie robust solch eine Struktur gegen Störeinflüsse wie etwa den Ausfall eines großen Kraftwerks ist. Die Arbeitsgruppe will vor allem herausfinden, wie der Zubau vieler neuer Kleinkraftwerke, von Windparks und Solaranlagen die Netzwerkdynamik beeinflusst.

„Wenn man eine solche Analyse angeht, muss man zunächst mithilfe eines Simulationsmodells bestimmte Grundfragen klären“, sagt Timme. Etwa diese: Kann es in einem Netzwerk mit konstantem Stromangebot und ohne Ausfall einer

Leitung in einem Moment eine normale, stabile Stromversorgung geben und im nächsten einen Stromausfall? Etwa wenn der Verbrauch schwankt? Oder noch subtiler: wenn Geräte wie Elektromotoren zu vieler Verbraucher nach Strom verlangen, dessen schwingende Spannung nicht genau mit dem Stromnetz synchronisiert ist? Und falls das zu einem Stromausfall führt: Inwieweit wird diese Koexistenz stabiler und instabiler Zustände vom Gesamtaufbau des Netzes beeinflusst, also von Leistung und Position der Kraftwerke sowie der Architektur des Leitungssystems?

Minikraftwerke belasten einzelne Leitungen weniger

Das Team rechnete hierfür zunächst das denkbar einfachste Netz durch: Die Verknüpfung eines Kraftwerks und eines Verbrauchers. „Tatsächlich lassen sich darin bereits sowohl stabile als auch instabile Zustände erzeugen. So können Situationen auftreten, in denen die Kapazität einer Stromleitung trotz gleicher Leistung plötzlich nicht mehr ausreicht“, sagt Dirk Witthaut, Wissenschaftler in Timmes Arbeitsgruppe. Für einen Zusammenbruch der Verbindung reicht es unter Umständen schon, dass die Oszillationen der nachgefragten und der angebotenen Spannung nicht völlig parallel laufen. Wie sich zeigte, kann man an solchen Beispielnetzen durchaus lernen, unter welchen Bedingungen auch große Netze instabil werden können. Diese Untersuchungen beantworteten aber noch nicht die Frage, wie stabil verzweigte Netze mit dezentralen Minikraftwerken tatsächlich wären. „Streng genommen unterscheiden Mathematiker zwei Begriffe – Robustheit und Stabilität“, sagt Timme. Um die Stabilität zu prüfen, gehen die Forscher von einem fest geknüpften Netz mit festgelegten Merkmalen aus, zum Beispiel einer fixen Anzahl von Kraftwerken und einem konstanten Stromverbrauch.

Mathematiker testen, inwieweit dieses System gegen Störungen von außen stabil ist – wenn etwa ein stromfressendes Aluminiumwerk plötzlich abgeschaltet wird. Die Robustheit gibt hingegen Aufschluss darüber, wie das System spontane innere Veränderungen verkraftet: den Ausfall einer Stromleitung zum Beispiel – oder das Abschalten einer Hochspannungsleitung. Timmes Arbeitsgruppe hat beide Eigenschaften untersucht.

Auch hier mussten die Wissenschaftler zunächst vereinfachen. So hat das Team Stromnetze konstruiert, in denen die Kraftwerke gleichmäßig Strom produzieren und die Verbraucher konstant Strom abnehmen. Neu ist, dass Timme die Frequenz in stark verzweigten Netzen berücksichtigt, das Oszillieren des Wechselstroms und das gefürchtete Auseinanderdriften der Frequenz in verschiedenen Netzbereichen. Als Beispiel wählten die Forscher ein Stromnetz von der Größe Großbritanniens, in dem große Kraftwerke dominierten. Stück für Stück ersetzten sie einzelne Großkraftwerke durch mehrere kleine Anlagen. Dann jagten sie Strom durch die Leitungen. Mal mehr, mal weniger.

Dabei beobachteten die Wissenschaftler, dass sich ein Netz mit vielen kleinen, dezentralen Kraftwerken genauso gut synchronisiert wie das Netz, das derzeit noch den Strom über die Republik verteilt. Mehr noch: Es bleibt sogar stabiler. „In dem dezentral verzweigten Netz werden einzelne Leitungen weniger belastet“, sagt Witthaut. Das ist logisch, denn in einem solchen Netz kann sich der Strom Alternativrouten zum Verbraucher suchen, wenn man die Leistung der Kraftwerke erhöht. Gibt es nur eine Hauptleitung, ist diese schnell überlastet. Ein dezentrales Netzwerk ist folglich grundsätzlich leistungsfähiger.

Selbstverständlich berechneten die Forscher nicht nur ein Stromnetz. Viele Male variierten sie die Anzahl der Kraftwerke per Zufallsgenerator, ihre Positionen und das Gewirk der Stromtrassen. Auf diese Weise zeigten sie, dass ihre Aussagen nicht nur für ein Stromnetz gelten, sondern für alle möglichen Netze.

Ähnlich deutlich fallen die Berechnungen der Robustheit aus. Diese testeten die Göttinger Forscher, indem sie mathematisch einzelne Stromleitungen kappten. Wie sich herausstellte, gibt es in einem Stromnetz, in dem Großkraftwerke vorherrschen, deutlich mehr kritische Leitungen. Unersetzliche Stromkabel, von denen die Stabilität des gesamten Netzes abhängt. Fallen diese aus, ist ein Blackout à la Ems-Leitung kaum zu verhindern. In ihrem Modell erwiesen sich die Hauptleitungen zwischen England und Schottland als besonders brisant. Steigt die Zahl der dezentralen Minikraftwerke, nimmt die Zahl dieser kritischen Leitungen deutlich ab. „Das dezentrale Stromnetz der Zukunft wird damit zugleich stabiler und robuster gegen Schädigungen sein“, sagt Timme.

Neue Trassen können den Stromfluss verschlechtern

Bisher war es noch keiner Forschergruppe gelungen, so eindeutige Aussagen zu treffen. Dänische Wissenschaftler hatten verhältnismäßig einfache Netze untersucht – Ringleitungen, in denen Kraftwerke und Verbraucher wie Perlen an einer Kette aufgereiht sind. „Diese Untersuchungen berücksichtigen jedoch nicht die Netzwerkeffekte, die sich ergeben, wenn man viele solcher Ringe aneinanderknüpft“, sagt Timme. Das England-Modell tut das durchaus. Hinzu kommt, dass die Max-Planck-Forscher die „nichtlineare Dynamik“ berücksichtigen – das Oszillieren des Stroms.

Marc Timme und seine Kollegen haben die Stromnetzanalyse noch weiter getrieben und dabei einen Effekt aufgespürt, den die Stromwelt bisher gar nicht kannte: das Braess-Paradoxon. Der Mathematiker Dietrich Braess entdeckte Ende der 1960er-Jahre, dass der Neubau einer Straße nicht zwangsläufig den Verkehrsfluss verbessert, sondern im Gegenteil mehr Staus verursachen kann. Dann nämlich, wenn Autofahrer vor dem Bau der vermeintlichen Abkürzung alternativen Routen zwischen A und B folgen konnten. Nadelöhre, die es auf diesen Strecken gibt, werden auf diese Weise nicht so stark belastet, dass sie den Verkehrsfluss bremsen. Die neue Straße verkürzt nun zwar die reine Strecke, sodass alle Autofahrer plötzlich denselben Weg nehmen. Wenn die vermeintliche Abkürzung aber die Nadelöhre ungünstig miteinander verbindet und nun auch alle Fahrer diese Engstellen passieren müssen, staut sich der Verkehr dort. Unterm Strich sind die Autofahrer dann länger unterwegs als vor dem Bau der neuen Straße. Daher sollten auch Straßenplaner bei neuen Projekten tunlichst das Braess-Paradoxon berücksichtigen.

Dass sich diese paradoxe Situation auch in Stromnetzen ergeben kann, haben Dirk Witthaut und Marc Timme jetzt herausgefunden. „Für das alte Stromnetz war das Paradoxon kein Thema, weil Stromleitungen von Großkraftwerken vor allem sternförmig in viele Richtungen abgingen“, erläutert Witthaut. „In einem modernen, weit verzweigten, dezentralen Netzwerk mit Hunderten von Kreisen und Verknüpfungen aber wird es durchaus relevant.“

Im Stromnetz ist wiederum die Oszillation die entscheidende Ursache dafür, dass das Paradoxon auftreten kann. Den Wechselstrom kann man sich als eine gleichmäßig schwingende Sinuswelle denken. An verschiedenen Stellen eines Netzwerks kann die Phase dieser Welle unterschiedlich sein – die Spannung schwingt an diesen Punkten zwar mit derselben Frequenz, jedoch nicht im Gleichtakt, sondern gegen einander versetzt. Im heutigen Netz macht sich das nicht unbedingt bemerkbar, weil in ihm die einzelnen Regionen im Wesentlichen zentral versorgt werden. Schwingt die Spannung eines Kraftwerks in Norddeutschland leicht versetzt zur Spannung eines anderen im Süden, bleibt das folgenlos, weil beide vor allem ihre jeweilige Umgebung beliefern und sich gegenseitig so gut wie nicht mehr spüren.

Problematisch kann aber folgende Situation sein: Im Stromnetz lassen sich zahlreiche Ringe identifizieren, in denen mehrere Knotenpunkte miteinander verbunden sind. Wenn sich in einem solchen Ring die Phase der Wechselspannung von einer Station zur nächsten nur leicht verschiebt, ist das kein Problem. Es kommt nur darauf an, dass sich diese Phasenverschiebung in jedem Kreis an eine gewisse mathematische Bedingung hält. Wird nun zwischen zwei nicht benachbarten

Knotenpunkten in einem Ring eine neue, direkte Leitung gelegt, soll diese eigentlich als zusätzliche Verbindung den Stromfluss erleichtern. So ergeben sich jedoch zwei zusätzliche Ringe, in denen die Bedingung für die Phasenverschiebung auch erfüllt sein muss. Das geht aber nicht immer.

Wie reagiert das Netz auf schwankende Leistung?

„In der Physik kennt man dieses Phänomen als Frustration“, erklärt Marc Timme. „Das System ist frustriert, weil es nicht alle Bedingungen gleichzeitig erfüllen kann.“ Das führt zum Braess-Paradoxon: Weil der Strom nun bevorzugt über die neue Abkürzung fließen möchte, blockiert er sich quasi im ganzen Netz. Der Stromtransport funktioniert daher im ganzen Netz schlechter als im ursprünglichen Leitungssystem ohne die neue Trasse, die eigentlich den Fluss verbessern soll.

Dirk Witthaut veranschaulicht das Braess-Paradoxon im Stromnetz mit einem Bild: „Stellen Sie sich statt der Phasenverschiebung drei Menschen an einem Tisch vor, die je einen Dominostein besitzen, auf dem eine Eins und eine Sechs abgebildet sind. Sie werden an der Aufgabe scheitern, die drei Steine zu einem Kreis zusammenzulegen, in dem jede Eins eine Eins berührt. Das geht nicht auf.“

Das Team hat Stromnetze gemäß Braess durchgerechnet und erstmals gezeigt, dass das Paradoxon auch für solche oszillierenden Systeme gilt. Und das, obwohl es ursprünglich für den fließenden Verkehr, ein einfaches lineares

System, formuliert worden war. Die Resultate der Arbeitsgruppe sind bemerkenswert: Etwa fünf Prozent aller neu geknüpften Verbindungen in den untersuchten Stromnetzen erwiesen sich als ungünstig. Sie machen das gesamte Netz instabiler. „Beim zukünftigen Ausbau der Stromnetze mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien muss man das Braess-Paradoxon daher unbedingt im Blick haben“, sagt Marc Timme. Das könnte auch eine Rolle spielen, wenn leistungsfähige Trassen die Windparks in Nord- und Ostsee mit Verbrauchern im Süden verbinden.

Bisher haben Timme und seine Mitarbeiter in ihren Berechnungen kurzzeitige Schwankungen der Wind- und Sonnenstromproduktion noch nicht berücksichtigt. Das wollen sie jetzt zusammen mit Forschern von Siemens in München und mit dem Institut für Informatik der Universität Oldenburg nachholen. Doch auch die bisherigen Erkenntnisse haben bereits einen praktischen Nutzen – da ist sich Marc Timme sicher: „Unsere Ergebnisse liefern schon jetzt einen wichtigen Anhaltspunkt

für den Betrieb künftiger Netzwerke, weil der von uns bereits untersuchte Basiszustand ja die Grundlage für den Betrieb eines echten Netzwerks mit Schwankungen bildet.“

Auf den Punkt gebracht

- Wird Strom künftig vermehrt aus regenerativer Energie gewonnen, wird sich die Architektur des Hochspannungsnetzes verändern: Kleine, dezentrale Kraftwerke werden vielerorts große Meiler ersetzen, die vor allem ihre direkte Umgebung versorgen. Zudem werden große Windparks in Norddeutschland entstehen und müssen auch den Süden beliefern.

- Der dezentrale Ausbau des Netzes wird die Stromversorgung stabiler machen, weil darin einzelne Leitungen nicht mehr so stark belastet werden.

- Neue Leitungen können die Stromversorgung destabilisieren, wenn sie Punkte im Netz miteinander verbinden, zwischen denen die Phase der Spannungsoszillation zu stark verschoben ist, die Schwingung der Spannung also zu stark aus dem Takt gerät. Dann wird die Verbindung unterbrochen, was auch andere Teile des Netzes betrifft.