Tricksereien an der optischen Grenze

Text: Uta Deffke

Es ist ein Samstagvormittag im Herbst 1993. Stefan Hell sitzt in seinem Studenten-Apartment in der südwestfinnischen Stadt Turku und blättert in einem Buch über Quantenoptik. Der Physiker aus Heidelberg hat sich gerade im kühlen Norden eingelebt und ist einer heißen Sache auf der Spur. Seit Jahren schon treibt ihn eine Idee: das Auflösungsvermögen von Lichtmikroskopen zu revolutionieren.

120 Jahre lang galt als unumstößlich, was der deutsche Physiker Ernst Abbe 1873 zeigte: gleichartige Strukturen, die kleiner als 200 Nanometer groß sind, lassen sich mit einem Lichtmikroskop nicht mehr detailgenau abbilden. Nun rüttelt Hell an dieser Grenze. „Ich hatte ein sicheres Gefühl, dass da noch etwas geht“, sagt er. Seit Jahren hangelt sich der promovierte Physiker mühsam von Stipendium zu Stipendium, kaum jemand glaubt ernsthaft an seine Idee. Zu verwegen scheint allein der Gedanke.

Zwar hat er schon ein grobes Konzept für das Unterwandern der Auflösungsgrenze, doch noch fehlt ihm der entscheidende Kniff für die Umsetzung. Als er in dem Buch nach quantenoptischen Phänomenen stöbert, springt ihm die „stimulierte Emission“ ins Auge, mit der zum Leuchten angeregte Moleküle vorübergehend ausgeknipst werden können. „In dem Moment war mir klar: Jetzt bist du auf dem richtigen Weg, jetzt hast du endlich etwas Konkretes.“ Denn Biologen untersuchen heute viele Zellprozesse mit der Fluoreszenz-Mikroskopie, bei der Proteine und andere Zellbestandteile mit leuchtenden Molekülen markiert werden.

„Das war damals eine Sensation“

Hell eilt ins Institut und macht die ersten Abschätzungen für ein neues Mikroskopieprinzip. Schnell ist ihm klar: Die Auflösung würde mindestens auf 30 Nanometer sinken. Ein Zehntel des bisherigen Limits. „Das war damals eine Sensation, gedanklich zumindest. Aber mir war auch schon klar: Prinzipiell ist das nach unten unbegrenzt“, erinnert sich Hell an den wohl aufregendsten Moment in seinem beruflichen Leben. Für den Rest des Wochenendes brodelt es in dem Forscher. „Ich saß da eineinhalb Tage allein mit diesem komischen Gefühl: Ich weiß wahrscheinlich etwas, was kein anderer weiß und was sehr wichtig werden könnte.“ Er denkt alles noch einmal durch, schreibt es auf, macht ein paar grobe Simulationen am Rechner.

Am Montagmorgen kann er endlich den Kollegen und seinem Chef davon berichten. „Er hat mich angeguckt, und ich habe keinerlei Reaktion in seinem Gesicht gesehen“, erinnert sich Hell. Die Finnen, die seien ja eher verhalten, meint er verständnisvoll, redeten sowieso nicht viel. „Dann habe ich gesagt: ‚It works, it works!’ Und er entgegnete trocken: ‚On paper.’“ Damit hatte er natürlich recht. Erst einmal funktionierte das alles nur auf dem Papier.

Knappe 16 Jahre später sitzt Stefan Hell an einem sonnigen Tag in seinem geräumigen Büro im Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen. Er ist einer der Institutsdirektoren und leitet die Abteilung NanoBiophotonik. Das Telefon klingelt. NATURE, ein weltweit führendes Fachmagazin, will einen Artikel über Hell und sein Mikroskop bringen und braucht die neuesten Bilder. Ein Kollege aus der Industrie möchte noch Details für einen gemeinsamen BMBF-Antrag besprechen, es eilt. Stefan Hell ist ein gefragter Mann.

Gelassen sitzt der Mittvierziger in schwarzer Jeans und weißem Hemd am Besprechungstisch. Der Rasierer hat den letzten Haaren den Garaus gemacht, die vollen Lippen lachen gerne in seinem freundlichen Gesicht, aus dem wache Augen durch eine randlose Brille blicken. Der Mann ist angekommen.

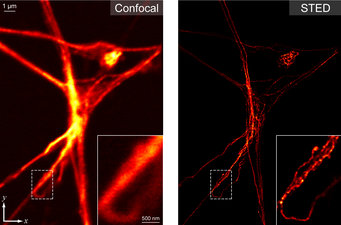

Inzwischen ist Stefan Hells neuartiges Mikroskop langsam erwachsen geworden. In seinen Laboren produziert es faszinierende Bilder von Zellen und Neuronen und zeigte erstmals die Fusion von einzelnen Bläschen mit Nervenbotenstoffen mit der Nervenendung. Die ersten Varianten kann man kaufen, sie leisten Biologen und Medizinern bereits wertvolle Dienste bei ihrer Suche nach molekularen Ursachen von Krankheiten oder der Wirkweise von Medikamenten. Eigentlich müsste man das Gerät Nanoskop nennen, angesichts einer Detailgenauigkeit von aktuell etwa 15 Nanometer, die so kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Langer Kampf um Geld und Anerkennung

Auch die Skeptiker hat Hell überzeugt, und nicht nur die. Der Mann ist berühmt. Die Liste der Preise, die ihm seine Entwicklung in den letzten Jahren eingebracht hat, ist beeindruckend. Unter anderem erhielt er 2006 den mit 250 000 Euro dotierten 10. Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten und 2008 den Leibniz-Preis, mit 2,5 Millionen Euro der bedeutendste deutsche Forschungspreis. „Natürlich ist es schön, Anerkennung zu bekommen. Das zeigt, man hat es richtig gemacht“, meint Hell. Und die Preise erleichtern das alltägliche Forscherleben: „Meine Leute haben bessere Arbeitsbedingungen und ich bekomme leichter weitere Mittel.“

Um Geld und Anerkennung hat er lange kämpfen müssen. Angefangen hat alles in einem Technologiepark in Heidelberg. Hier hockte Hell Ende der 1980er-Jahre und tüftelte an seiner Dissertation in der Firma Heidelberg Instruments, die sein Professor und Doktorvater – ein erfolgreicher Tieftemperaturphysiker an der Universität – gemeinsam mit einem Kollegen gegründet hatte. Mit der damals neu aufkommenden Konfokalmikroskopie, bei der ein fokussierter Laserstrahl das Objekt abrastert, sollte er Halbleiterchips inspizieren.

Eigentlich galt seine Leidenschaft eher der Grundlagenforschung. Doch vor einer solchen Karriere hatte sogar die Deutsche Physikalische Gesellschaft gewarnt, angesichts der damaligen Physikerschwemme. „Und die Optik, mit der ich mich beschäftigte, war im Grunde Physik des 19. Jahrhunderts, da war eigentlich schon alles abgegrast – dachte man zumindest“, sagt Hell. „Und weil ich ein bisschen frustriert war und instinktiv nach Grundlegendem Ausschau gehalten habe, ging mir durch den Kopf: Vielleicht kann man ja die Beugungsgrenze knacken!“

„Ein Entwickler bin ich nie gewesen“

Die Beugung der Lichtwellen verhindert, dass man sie schärfer als auf eine halbe Wellenlänge fokussieren kann. Im Prinzip, das war Hell klar, würde er daran nicht rütteln können. Aber mit der 4Pi- und der STED-Technik hat er die Beugungsgrenze unterlaufen. Das 4Pi- Mikroskop verkürzt den Brennpunkt senkrecht zur Brennebene mithilfe zweier Objektive auf ein Fünftel oder gar ein Siebtel. Das STED-Mikroskop basiert auf der Stimulated Emission Depletion oder Stimulierten Emissionsauslöschung und verkleinert den Fokus in der Brennebene – derzeit auf weniger als ein Zehntel der Größe, die Abbes Gesetz zulässt. Das STED-Mikroskop sollte allerdings nur das Erste in einer ganzen Familie von beugungsunbegrenzten Lichtmikroskopen sein. Denn prinzipiell, das war Stefan Hell schnell klar, sind einige Prozesse geeignet, das Leuchten eines Fluoreszenzmarkers vorübergehend auszuschalten.

„Die Biologen sehen mich vielleicht als jemanden an, der Geräte für sie entwickelt. Aber ein Entwickler bin ich nie gewesen“, sagt Hell. „Ich war fasziniert von der Idee, einer alten physikalischen Frage auf den Grund zu gehen, von der man dachte, man kenne die endgültige Antwort.“ Die Lust an der grundlegenden Erkenntnis treibt Hell seit jeher an: „Schon als Schüler wollte ich immer wissen, wo bei einer Sache der Knackpunkt liegt.“

Geld der Großeltern als Startkapital

Seine Kindheit verbringt Stefan Hell in einer deutschsprachigen Ortschaft nahe der rumänischen Stadt Arad, im Banat, einer Region an der Grenze zu Ungarn. Dort wird er 1962 geboren und besucht ein deutschsprachiges Gymnasium mit Spezialklassen für Mathematik und Physik. Seine Eltern, ein Ingenieur und eine Grundschullehrerin, fördern seine Begabung in Naturwissenschaften. Das hatte auch praktische Gründe, meint Hell. Geschichte oder Literatur seien sehr von kommunistischer Ideologie gefärbt gewesen. Die Naturwissenschaften hingegen hätten unabhängig davon Bestand, und man könne mit ihnen überall etwas anfangen. „Bei uns war niemand Kommunist“, sagt Hell, „und meine Eltern und Großeltern hatten erlebt, dass sich politische Systeme und öffentliche Meinungen schnell ändern können.“ Außerdem ist den Angehörigen der deutschen Minderheit schon in den 1970er-Jahren klar: Wenn man die Chance hat, zu gehen, dann geht man.

Die Chance tut sich 1978 auf und die Familie siedelt nach Ludwigshafen um. Die Eltern finden dort Arbeit, und auch der begabte Schüler hat es nicht schwer, sich in der neuen Umgebung einzuleben. Er ist nicht nur der Beste in Mathe und Physik, sondern auch in Deutsch. Linguistik und Ethymologie wurden zu einer Art Hobby, für das er sich heute noch begeistert. „Auch da wollte ich erkennen, wie Wörter aus verschiedenen germanischen Sprachen zusammenhängen, wie sich Lautverschiebungen in verschiedenen deutschen Dialekten entwickelt haben.“

Zusammenhänge zu erkennen, darum geht es ihm auch im Physik-Studium: „Ehrlich gesagt habe ich Leute, die auswendig gelernt haben, immer ein wenig verachtet“, gesteht Hell. Zum Studium geht er nach Heidelberg, wo er auch seine Promotion abschließt. Nun wendet sich Stefan Hell mit seinem Ansinnen, die Auflösung der Lichtmikroskopie aufs Korn zu nehmen, an seinen Doktorvater. Doch für einen auf Tieftemperaturphysik ausgerichteten Lehrstuhl ist das Thema Optik zu abseitig.

Ohne einflussreichen Fürsprecher nimmt er die Sache selbst in die Hand. Für ein paar Monate verkriecht er sich ins stille Kämmerlein und entwickelt die Grundzüge für das 4Pi-Mikroskop zur Patentreife. Mit 10 000 D-Mark, die ihm seine Großeltern nach der Dissertation als Startkapital geschenkt hatten, meldet Hell schließlich ein Patent an. „Ich dachte, es könnte kommerziell relevant werden“, sagt er. „Außerdem konnte jeder sehen, dass die Idee von mir ist. Das war wichtig, denn ich hatte ja kein Paper und sonst auch nichts, um Leute zu überzeugen, mir eine Chance zu geben.“

Ein Exot unter den Antragstellern

Mit diesen Plänen im Kopf geht er dann hausieren, wie noch so oft in den nächsten zwölf Jahren, und immer haarscharf am Rande des Scheiterns. „Ich habe es aber immer als Fun betrachtet, weil ich noch relativ jung war und dachte: Wenn es nicht geht, dann eben nicht, aber dann hab ich es wenigstens probiert.“ Doch die Voraussetzungen waren nicht gerade günstig. In der Physik waren damals eher Elementarteilchen angesagt oder Festkörper, aber nicht die Optik. Ironischerweise hatte die DFG sogar gerade ein Projekt zur Entwicklung neuer Mikroskopieverfahren für die Biologie aufgelegt. Doch der promovierte Physiker hatte keine Chance. Ohne Laborplatz, ohne Mentor, ohne prominente wissenschaftliche Veröffentlichungen passte er nicht in das geforderte Schema der Antragsteller.

„Ich hatte hier in Deutschland wirklich keine Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Stefan Hell. Zwar ergatterte er noch ein Postdoc-Stipendium der DFG, mit dem er am European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg das 4Pi-Mikroskop so weit entwickelte, dass er erste Messungen veröffentlichen konnte. Doch danach stand er wieder ohne Perspektive da. Schließlich rührte sich Interesse in Finnland. Ein Kollege vom EMBL hatte den Kontakt zu einem Professor geknüpft, der Fluoreszenzverfahren für die medizinische Diagnostik erprobte. Hier legte Hell die Grundlagen für ein ganz neues Forschungsgebiet. Er formulierte das Konzept der STED-Mikroskopie und zeigte mit ersten Experimenten, dass das Prinzip funktioniert.

Doch auch in Finnland fühlte er sich eher wie eine Orchidee. Er brauchte mehr Eigenständigkeit. Die Gelder liefen aus, und so ging er wieder hausieren, an deutschen Universitäten und Instituten. Schließlich wurde Tom Jovin, damals Geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen, auf den Forscher aufmerksam, der gut zum Profil des Instituts passte. Nach eingehender Prüfung gewährte man ihm eine selbstständige Nachwuchsgruppe.

Wie im Paradies fühlte sich Hell in Göttingen. „Ich wusste im Grunde gar nicht, wie viel Geld und Freiheit bei Max-Planck möglich sind.“ Auch hatte er hier endlich das passende interdisziplinäre Umfeld, um das Mikroskop aufzubauen und dann zusammen mit seinen Mitarbeitern zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. 1999/2000 knackten sie mit bis zu 6-facher Verbesserung der Auflösung die Beugungsgrenze. „Doch weder PHYSICAL REVIEW LETTERS, noch NATURE oder SCIENCE wollten das veröffentlichen“, bedauert Hell. Beachtung fanden die Ergebnisse vorerst nur bei Insidern. Ohne eine einzige Veröffentlichung in einem hochrangigen Journal war der Physiker aber für eine deutsche Universität kaum glaubwürdig. Und dort musste Hell bald anklopfen, denn Nachwuchsgruppen der Max-Planck-Gesellschaft sind nur auf fünf Jahre angelegt.

Doch dann bat das Kings College in London Hell um einen Vortrag. Der Forscher wusste zwar, dass dort gerade eine bedeutende Professur ausgeschrieben war, nahm das aber nach 30 erfolglosen Bewerbungen nicht ernst. Nach der Präsentation lud ihn der Dekan noch nett zum Essen ein – und sagte anschließend: “We have decided to offer you the job!” Hell glaubte sich verhört zu haben. Doch die Engländer wussten offenbar schon ganz genau, wen und was sie wollten. Sie hatten für die Neubesetzung des Lehrstuhls Headhunter beauftragt und sich bereits ein Bild von ihm gemacht. Schon am nächsten Morgen sollte er über die Berufungskonditionen verhandeln.

Dass er das attraktive Angebot schließlich ebenso ablehnte wie weitere acht Offerten, die ihn nun binnen kürzester Zeit aus dem In- und Ausland erreichten, lag an der Max-Planck-Gesellschaft. „Fast in letzter Minute haben die mir gesagt: Wir wollen, dass du bleibst“, erzählt Hell. Und eigentlich wollte auch er gerne bleiben. Und so wurde er, entgegen der üblichen Strategie, vom Nachwuchsgruppenleiter zum Direktor am Göttinger Institut berufen.

Reich aus Lasern, Linsen und Spiegeln

„Verglichen mit allen anderen Institutionen war mir klar, dass ich hier am besten würde arbeiten können“, begründet Hell seine Entscheidung. Der entscheidende Vorteil war für Hell das Harnack-Prinzip: Berufen wird mit dem Direktor eine Person, der man – ausgerüstet mit einer stattlichen Grundfinanzierung – die größtmöglichen Freiheiten lässt, das zu erforschen, was sie für interessant hält.

Und das tat Stefan Hell dann auch. Für sein Projekt Hochauflösung brauchte er nicht nur Physiker, die sich mit der Optik beschäftigten und Lasersysteme entwarfen. Er baute auch eine Chemie- Gruppe auf, die sich mit der Entwicklung geeigneter Farbstoffe befasst. Und eine Biologie-Gruppe, die die Anwendungen untersucht. Ein Gemisch, das gut funktioniert, wie Hell findet.

In den Laboren wird emsig geforscht und, wie es scheint, mit einer gewissen Verpflichtung. Sie heißen Gauss-Raum, Debye-Raum, Born-Raum, benannt nach berühmten Wissenschaftlern, die mal in Göttingen gearbeitet haben. Hinter drehbaren Sicherheitstüren betritt man ein Reich aus Lasern, Linsen, Spiegeln, die zu Dutzenden auf blanke optische Tische montiert sind. Die Mikroskope sind zum Teil schon in ihren kommerziellen Varianten im Einsatz – übrigens gebaut von einem Teil der alten Firma aus Doktorandenzeiten, die inzwischen von Leica aufgekauft wurde und bei der mittlerweile auch einige von Hells Absolventen arbeiten.

Hier werden die verschiedenen Verfahren optimiert. Die Forscher verbessern die zeitliche Auflösung, damit auch Prozesse in lebenden Zellen abgebildet werden können. Sie basteln an neuen Fluoreszenzmolekülen, die beliebig oft schaltbar sind und an bestimmte Zellstrukturen andocken können. Sie erschließen auch ganz neue Anwendungsgebiete – zum Beispiel die Materialforschung –, kombinieren STED- mit 4Pi-Mikroskopie und entwickeln neue Mechansimen, um die Fluoreszenz zu schalten.

Stefan Hell wäre aber nicht Stefan Hell, wenn er nur auf der angewandten Schiene fahren würde. „Natürlich loten wir die Leistungsfähigkeit der Mikroskope aus“, erläutert er. Denn theoretisch sollen sie ja fast unbegrenzt in kleine Dimensionen blicken können. „Und das würde bedeuten, dass wir nicht nur einzelne Moleküle sehen müssten, sondern zum Beispiel auch deren Inneres erahnen“, sagt Hell und gibt sich mal wieder verwegen.

Hat er eigentlich jemals am Erfolg seiner Idee gezweifelt? Ernsthafte Zweifel – nein. Auch wenn die grundlegenden Experimente am Anfang komplex sind und aufwendige neue Apparaturen erfordern, sollte man sich davon nicht abschrecken lassen, meint Hell, denn über die Zeit entwickle sich die Technik weiter. „Auch Neider und Kritiker sind ganz wichtig, weil sie einen anspornen und sagen, worauf man achten muss. Aber wenn eine Idee mächtig ist, dann ist sie nicht aufzuhalten. Und die Idee, dass es Lichtmikroskopie jenseits der Abbe-Grenze gibt, war sehr mächtig.“

Doktorhut mit scharfem Schwert aus Stahl

Geerdet wird der visionäre Physiker von seiner Familie. Seine Frau ist ambitionierte Ärztin in der Uniklinik, da will der häusliche Alltag gut organisiert sein. Die vierjährigen Zwillinge bringt er jeden Morgen in den Kindergarten. Die beiden Jungs sind es auch, die durch regelmäßiges Quengeln einer alten Leidenschaft immer wieder zu Einsätzen verhelfen: dem Saxophon. In Finnland hatte Stefan Hell Unterricht genommen, Jazz und Improvisation. Eigentlich möchte er regelmäßiger Musik machen, allein, es fehlt die Zeit. Auch zum Laufen kommt Stefan Hell seltener, als ihm lieb ist. Auf Trab gehalten wird die Familie allerdings auch so, seit einigen Monaten von ihrem neuesten Mitglied, einem Töchterchen.

Und kürzlich mal wieder mit einem Angebot aus dem Ausland. Im Frühjahr 2008 erhielt Stefan Hell einen Ruf nach Harvard. „Das war natürlich eine große Ehre, und die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen“, gesteht er. „Neues Gebäude, fantastisches akademisches Umfeld, Top-Leute, Top-Studenten, Job-Angebot auch für meine Frau – das war schon sehr, sehr attraktiv. Doch die Möglichkeiten, die ich hier bei Max-Planck habe, wogen am Ende mehr.“

So flog Stefan Hell kürzlich mit seiner Familie nach Finnland statt nach Amerika. In Turku, an seiner alten Wirkungsstätte, nahm er die Ehrendoktorwürde entgegen, und zwar, wie in Finnland üblich, mit einem Doktorhut und einem scharfen Schwert aus Stahl. Sogar sein damaliger Chef war sichtlich gerührt. „In der kritischen Anfangszeit haben die Finnen mir was zugetraut“, sagt Hell dankbar. „Sie haben gesehen: das könnte etwas werden, der Typ hat Talent und Energie, um etwas durchzusetzen.“ Und vielleicht ist das stählerne Schwert, das Hell jetzt aus Turku mitgebracht hat, kein schlechtes Symbol für seinen Weg und für den Willen, einen alten wissenschaftlichen Zopf abzuschneiden.

GLOSSAR

Beugungsgrenze

Von jedem Punkt einer Lichtwelle geht eine neue Welle aus, etwa wenn jene auf den Rand eines Gegenstandes trifft. Daher sind im Lichtmikroskop zwei Objekte nicht getrennt zu erkennen, wenn sie dichter beieinanderliegen als die halbe Wellenlänge.

Konfokalmikroskopie

Ein Lichtstrahl rastert eine Probe ab. Eine Lochblende im Strahlengang blendet Bildinformation außerhalb der Brennebene aus – die Tiefenschärfe steigt verglichen mit einem herkömmlichen Mikroskop.

4Pi-Mikroskop

Zwei gegeneinandergesetzte Konfokalmikroskope verkleinern den länglichen Brennfleck eines einzelnen Mikroskops zu einer Kugel (4Pi verweist auf die Kugelgeometrie).