Forschen auf freiem Feld

Nach Jahrzehnten intensiver Vorbereitungen waren die Forscher erfolgreich: Am 14. September 2015 gingen zwei Detektoren namens Advanced LIGO endlich Gravitationswellen ins Netz. Die Anlage in den USA arbeitet mit Techniken, die maßgeblich am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik entwickelt worden waren. Denn auf einem Feld in Ruthe nahe Hannover steht seit den 1990er-Jahren der Detektor GEO600, für den viele dieser Techniken entwickelt wurden. So lohnt sich ein Blick auf die Details dieser Gravitationswellen-Falle, die weltweit allen anderen Instrumenten ähnlicher Bauart als Testlabor dient.

Wie man das „Nichts“ misst

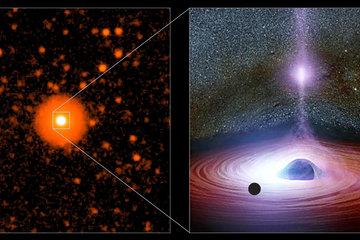

Test für neue Techniken: In Ruthe bei Hannover streckt GEO600 seine beiden jeweils 600 Meter langen Arme aus. Herzstück ist das Zentralhaus mit dem Lasersystem (hinten links).

Unvorstellbar aber wahr: Wer Gravitationswellen nachweisen möchte, der muss die gegenseitige Verschiebung zweier Lichtwellen um ein Hundertmilliardstel Grad (10-11) messen – ein „Nichts“, das ein Interferometer in einen winzigen Helligkeitsunterschied umwandelt. Obwohl das Interferometer schon vor mehr als 130 Jahren erfunden und der erste Laser 1960 gebaut wurde, genügten die vorhandenen Techniken den hohen Ansprüchen der Gravitationswellen-Astronomen nicht.

So benötigt man für den Detektor eine möglichst monochromatische (einfarbige) Lichtquelle mit extrem konstanter Helligkeit: Das von Intensitätsschwankungen und Frequenzfluktuationen verursachte Störsignal muss so klein wie möglich gehalten werden. Für den Aufbau einer solchen hochstabilen Lichtquelle bieten sich „diodengepumpte“ Festkörperlaser an.

Aufgrund seiner hohen Effizienz und Ausgangsleistung sowie seiner großen Lebensdauer und Wartungsfreiheit wählten die Wissenschaftler für GEO600 einen Nd:YAG-Laser. Dessen Kernstück besteht in einem Neodym-dotierten Yttrium-Aluminium-Granat-Kristall, der durch einen speziellen Schliff der Endflächen zu einem Ringresonator ausgebildet ist.

Zwei Laserdioden, wie sie in einem handelsüblichen CD-Player stecken, strahlen Licht ein. Bei jedem Umlauf wird es in infrarote Laserstrahlung mit 1064 Nanometer Wellenlänge umgewandelt. Auf dem Laserkristall sitzen kleine Piezokristalle und Peltier-Elemente. Erstere reagieren auf mechanische Spannungen und halten den Kristall stets in der richtigen Form, Letztere sorgen für dessen konstante Temperatur.

Im Untergrund: Bei GEO600 laufen die Lichtstrahlen unter der Erde durch gewellte Edelstahlröhren mit 0,9 Millimeter Wandstärke und 60 Zentimeter Durchmesser (rechts). Die Anlage ist schwingungsgedämpft und komplett evakuiert.

Die Korrekturen erfolgen elektronisch über ein Referenzsystem, das ständig Ist- und Soll-Daten von Frequenz und Intensität miteinander vergleicht und die nötigen Befehle an die Sensoren auf dem Kristall leitet.

Der Recycling-Trick

Die Ausgangsleistung des Lasers liegt bei etwa einem Watt – zu gering für ordentliche Messungen. Denn die Empfindlichkeit des Detektors hängt von der umlaufenden Lichtleistung ab. Das Interferometer würde rein theoretisch erst bei einer Ausgangsleistung von einer Million Watt optimal arbeiten. Um diesem Ziel ein wenig näher zu kommen, wird das Licht in einen zweiten Ringlaser höherer Leistung geschickt, der die guten Eigenschaften des ersten Lasers übernimmt.

Zwei weitere Ringresonatoren filtern den Laserstrahl geometrisch und präparieren den stabilen Kern des Strahls heraus. Auf diese Weise erzeugt das System etwa zehn Watt Ausgangsleistung. Um die im Interferometer umlaufende Lichtleistung weiter zu verstärken, benutzt man die Methode des „Power-Recycling“: Der Ausgang des Interferometers ist im Normalfall (keine Gravitationswelle) dunkel. Eine durch eine Gravitationswelle verursachte kleine Helligkeitsschwankung lässt sich dann leichter beobachten als vor einem sehr hellen Hintergrund.

Bei dieser sogenannten destruktiven Interferenz wird aber kein Licht vernichtet, sondern nur umverteilt: Es wird zum Eingang zurückgeschickt und dann erneut verwendet. Dazu platziert man zwischen Laser und Interferometer einen Spiegel, der das Licht reflektiert und weiteres Laserlicht durchlässt. Auf diese Weise wird das im Interferometer umlaufende Licht verstärkt. Ein Kunstgriff, der in Advanced LIGO aus dem Laser „gefühlt“ nahezu eine Million Watt (Megawatt) herausholt.

Ausgefeilte Politur

Auch an die optischen Komponenten wie Spiegel und Strahlteiler stellen die Forscher hohe Anforderungen. Betrachten wir einmal den Strahlteiler. Er wird von dem in der Anlage umlaufenden Licht durchsetzt, wobei das Material einen Bruchteil der Lichtleistung verschluckt (absorbiert). Ergebnis: Der Strahlteiler wird warm wie ein Stück Glas an der Sonne und dehnt sich dabei aus.

Das Herzstück des Detektors von GEO600: Der als Ringresonator geschliffene Nd:YAG-Kristall.

Leider erfolgt diese Wärmeausdehnung nicht gleichmäßig, das heißt, die Oberfläche des Strahlteilers verbiegt sich. Die Formänderung ist minimal. Dennoch wirkt der Strahlteiler dadurch wie eine optische Linse, die den Laserstrahl fokussiert. Im ungünstigsten Fall kann das zur Zerstörung einer anderen optischen Komponente im Strahlengang führen.

Für GEO600 wurde deshalb ein Quarzglas entwickelt, das nur ein Hundertstel so viel Licht verschluckt als alle bis dahin benutzten Glassorten; die Absorption dieses Materials beträgt weniger als ein Tausendstel Promille pro Zentimeter. Darüber hinaus legten die Konstrukteure großen Wert auf Streulichtarmut. Aus diesem Grund musste die Oberfläche des fertigen Quarzglaskörpers möglichst gut poliert werden, um eine unregelmäßige Streuung des Lichts zu vermeiden.

„Möglichst gut“ bedeutet: Die Oberfläche sollte im Bereich atomarer Dimensionen eben sein. Tatsächlich wurde auch diese extreme Anforderung erfüllt. Die mittlere Rauigkeit der Spiegeloberfläche beträgt über einen Bereich von 26 Zentimetern lediglich 10-10 Meter – entsprechend dem Durchmesser eines Atoms.

Licht, das Druck macht

Wegen der extremen Empfindlichkeit der gesamten Anlage gegen Erschütterungen treten Effekte auf, die normalerweise keine Rolle spielen. Was im Weltall den Staubschweif eines Kometen an den Himmel zaubert – nämlich der Strahlungsdruck des Lichts –, macht bei GEO600 Probleme. Denn man kann sich den Laserstrahl auch als unregelmäßige Folge von Lichtteilchen (Photonen) vorstellen. Diese übertragen Impuls, sodass der Spiegel unregelmäßig erschüttert und so ein Signal vorgetäuscht wird.

Reinheit geht über alles: Die Oberfläche der Spiegel muss absolut sauber sein und wird mit großer Sorgfalt gereinigt.

Zwar benutzt man diesen Effekt, um den Detektor zu kalibrieren, indem man einen Laserpuls definierter Leistung auf den Endspiegel schickt und das davon hervorgerufene Signal beobachtet. Doch für den Betrieb des Detektors ist der Effekt unerwünscht. Um ihn möglichst klein zu halten, sind die Spiegel massive Quarzglasklötze von rund zehn Kilogramm Masse. Deren Gestalt wird außerdem von internen Störungen bestimmt, die von der Wärmebewegung der Atome herrühren.

Aufgrund dieser thermischen Anregung bewegt sich die Oberfläche des Spiegels und ruft ein Störsignal hervor, das weit über dem zu erwartenden eigentlichen Signal liegt. Die einfachste Lösung wäre eine Abkühlung der Optik – was sich in der Praxis kaum verwirklichen lässt, denn dafür müsste das System bis nahe dem absoluten Nullpunkt gebracht werden, auf Temperaturen unter einem Kelvin (minus 272 Grad Celsius). Die nächste Detektor-Generation soll diese Technik nutzen, bei der Strahlteiler und Endspiegel in Kryostaten (eine Art Thermoskannen) gesetzt werden.

Vorerst behelfen sich die Konstrukteure mit einem Trick und sorgen dafür, dass die unerwünschten Oberflächenschwingungen in einem Frequenzbereich liegen, der sich ohnehin nicht nutzen lässt. Dazu gibt man dem Spiegel eine ganz bestimmte Gestalt – seine Dicke ist etwa halb so groß wie sein Durchmesser. Generell gilt: Je größer die Spiegelmasse und die mechanische Güte des Materials, umso kleiner die verbleibenden Störungen.

Helmut Hornung