Wasserstoff in leitender Funktion

Materialien, die Strom ohne Verluste leiten können, würden in vielen Bereichen die Energieeffizienz erhöhen. Dafür müssten allerdings die Temperaturen, bei denen diese Supraleitung auftritt, praxistauglicher werden. Mikhail Eremets und sein Team am Max-Planck-Institut für Chemie sind diesem Ziel mit einem neuen Ansatz deutlich näher gekommen – nicht zuletzt, indem sie ihre Materialien unter geradezu astronomischen Druck setzen.

Text: Christian J. Meier

Sieht sich der Besucher im Büro von Mikhail Eremets um, weiß er kaum, wo er zuerst hinschauen soll: Neben Physikbüchern füllen Werkstücke aus Metall die Regale, Monitor und Tastatur auf einem Tisch, zwei Mikroskope sind auf ein weiteres gestapelt. Am Boden liegen Hanteln, über der Tür ist eine Klimmzugstange angebracht. Offensichtlich lebt der Physiker hier, im Raum B 2.75 des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz, und er lebt für seine Forschung – mit Erfolg. Mit seinen Arbeiten hat Eremets geschafft, was nur wenigen Wissenschaftlern vergönnt ist: Er hat einem Forschungsgebiet, das lange Zeit nicht die erhofften Durchbrüche brachte, eine ganz neue Perspektive gegeben.

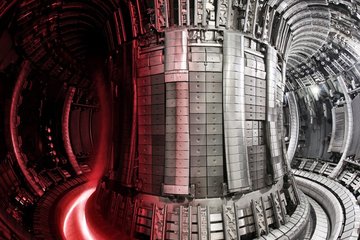

Es geht um das Phänomen Supraleitung, das vor mehr als hundert Jahren entdeckt und vor 65 Jahren erklärt wurde und den Alltag der Menschen sehr verändern könnte: Supraleiter leiten elektrischen Strom ohne jeden Widerstand. Sie würden viele neue Anwendungen ermöglichen: Flugzeuge mit leichten, aber starken Elektromotoren, leichtere Generatoren für Windkraftanlagen, Magnetschwebebahnen oder MRT-Geräte in jeder Arztpraxis. Auch völlig neuen Technologien könnten Supraleiter den Weg ebnen: Kernfusionskraftwerken und ultraschnellen Quantencomputern.

Anfangs langsamer Fortschritt

Mikhail Eremets erzählt die Geschichte der Supraleitung als einen der größten Erfolge der Physik. Doch sie endet frustrierend. Zunächst jedenfalls. Die Geschichte beginnt mit dem niederländischen Physiker Heike Kamerlingh Onnes, der vor über hundert Jahren erstmals das Edelgas Helium verflüssigte – bei nur vier Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt. 1911 kühlte er Quecksilber mithilfe von flüssigem Helium und stellte fest: Bei etwa minus 269 Grad Celsius verliert das Metall schlagartig den elektrischen Widerstand. Onnes hatte die Supraleitung entdeckt. Doch für die Praxis war ein Supraleiter, der so stark gekühlt werden muss, völlig unbrauchbar. Und das blieben die Materialien lange auch. „Danach gab es nur sehr langsame Fortschritte“, sagt Eremets. Daran änderte sich auch nichts, als John Bardeen, Leon Neil Cooper und John Robert Schrieffer 1957 mit der nach ihnen benannten BCS-Theorie erklärten, warum gewisse Metalle unterhalb einer bestimmten Temperatur, der Sprungtemperatur, Strom widerstandslos leiten.

Bei höheren Temperaturen entsteht elektrischer Widerstand, weil Elektronen auf dem Weg durch das Kristallgitter eines Metalls immer wieder mit einzelnen Atomen wechselwirken und von ihrer Bahn abgelenkt werden. In einem supraleitenden Material ist das anders. Darin zieht ein Elektron bei seinem Vorbeiflug die positiv geladenen Atomrümpfe des Gitters zu sich heran. Da es ein wenig dauert, bis die Atome wieder zurückfedern, entsteht vorübergehend eine Spur, in der die Atome näher zusammenliegen als im Rest des Kristalls, die also positive Ladung konzentriert. Damit zieht die Spur ein zweites Elektron an, das dem ersten in gebührendem Abstand – die Elektronen selbst stoßen einander ja ab – folgt. Die beiden Elektronen bilden nun ein Cooper-Paar, benannt nach einem der Väter der BCS-Theorie. Im Supraleiter entstehen sehr viele Cooper-Paare.

Was dann geschieht, lässt sich nur im Rahmen der Quantenmechanik verstehen. Gemäß dieser Theorie können sich Teilchen wie Wellen verhalten. Die Materiewelle eines Teilchens dehnt sich mit sinkender Temperatur aus. Für die Materiewellen der Cooper-Paare bedeutet das: Sie überlagern sich. Weil sich nun keine einzelnen Paare mehr unterscheiden lassen, verschmelzen sie zu einem gemeinsamen Zustand, der sich über den gesamten Leiter ausdehnt. Es gibt nun keine einzelnen Elektronen mehr, die sich am Atomgitter reiben und dabei Energie verlieren. Vielmehr bilden die Cooper-Paare einen makroskopischen Quantenzustand, den punktuelle Hindernisse wie Atomkerne nicht beeinträchtigen. Der elektrische Widerstand löst sich in Nichts auf. „Man sollte glauben, dass eine Erklärung der Supraleitung eine Anleitung für Experimente lieferte, die zu höheren Sprungtemperaturen führen“, sagt Eremets. Doch die Hoffnung erfüllte sich zunächst nicht. Einer der engagiertesten Forscher auf diesem Gebiet, der Deutschamerikaner Bernd Matthias, stellte 1971 ernüchtert fest: Die Supraleitung bei Raumtemperatur wird für immer ein Wunschtraum bleiben.

Immerhin fanden Physiker inzwischen Tausende supraleitende Materialien. Zudem entdeckten sie eine zweite Klasse von Supraleitern: Keramiken mit deutlich höheren Sprungtemperaturen von bis zu minus 135 Grad Celsius, sogenannte Hochtemperatursupraleiter. Doch diese Art der Supraleitung ist nicht mit der Wechselwirkung zwischen Elektronen und den Schwingungen des Kristallgitters zu erklären. Demgegenüber lassen sich metallische Supraleiter dank der BCS-Theorie grundlegender erforschen, was Eremets versucht. Er räumt so auch mit einem Vorurteil auf. Denn zu den metallischen Supraleitern herrschte die Meinung vor, dass es für die Sprungtemperatur eine Obergrenze gebe, die so niedrig sei, dass sich keine praxistauglichen Supraleiter finden würden.

Alles hoffnungslos also? Mikhail Eremets lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück. „Nehmen wir mal etwas Abstand“, sagt er. Er zeigt ein Bild mit den Planeten des Sonnensystems. Jupiter und Saturn stechen mit ihren Größen weit hervor. Die Riesenplaneten bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff. Im Innern der Planeten geraten die Moleküle wegen der Schwerkraft unter enormen Druck. Mit zunehmender Tiefe wird der Wasserstoff immer mehr verdichtet. Die Moleküle brechen auf, und die Wasserstoffatome rücken sehr dicht aufeinander. Schließlich bilden sie ein Atomgitter. Die Physik vermutet schon lange, dass Wasserstoff in diesem Zustand elektrisch leitfähig wird und damit metallisch. „Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit metallischem Wasserstoff“, sagt Eremets. Allerdings ist zu seiner Herstellung ein Druck nötig, wie er im äußeren Erdkern herrscht – etwa drei Millionen Mal so groß wie der Luftdruck am Erdboden. Aber wie wollen die Mainzer Forscher einen derart hohen Druck erzeugen?

Eremets hält einen Zylinder aus Metall zwischen Daumen und Zeigefinger, der an das Verbindungsstück zweier Rohre erinnert. Es ist eine Diamantstempelzelle, die enorme Drücke erzeugt. Mit Druck verhält es sich ähnlich wie mit einer Fahrradkette: Auf die Übersetzung kommt es an. Es zählt nicht nur, wie stark man drückt. Konzentriert man eine gegebene Kraft auf die Hälfte der Fläche, verdoppelt sich der Druck. Die Stempelzelle presst die Spitzen zweier Diamanten auf einer Fläche, die kleiner ist als der Querschnitt eines Haares, zusammen. So reicht es schon, die Inbusschrauben an der Zelle anzuziehen, um zwischen den Diamanten Drücke von Millionen bar zu erzeugen. Damit gelang es Eremets und seinem Kollegen Ivan Troyan im Jahr 2011, Wasserstoff in einen elektrisch leitfähigen Zustand zu bringen, bei 2,7 Millionen bar (Megabar) Druck – am Erdboden herrscht etwa 1 bar. Inzwischen sammelten das Mainzer Team und andere Wissenschaftler weitere Belege, dass Wasserstoff unter hohem Druck metallisch wird.

Doch was hat das mit dem Traum eines Raumtemperatursupraleiters zu tun? Schon vor mehr als 50 Jahren überschrieb der britische Physiker Neil Ashcroft einen Artikel: Metallischer Wasserstoff: ein Hochtemperatursupraleiter. Die BCS-Theorie lege dies nahe, argumentierte Ashcroft. „Er drückte sich sehr vorsichtig aus“, meint Eremets. „Damals war das einfach schwer vorstellbar.“ Jahre später jedoch machte Ashcroft eine weitere Prognose: dass auch chemische Verbindungen, die reich an Wasserstoff sind, hohe Sprungtemperaturen haben könnten. Laut Ashcroft üben die anderen chemischen Elemente in der Verbindung schon einen Druck auf den Wasserstoff aus, sodass es weniger zusätzlichen Druck braucht, um ihn metallisch zu machen. Damals keimte die Hoffnung auf, ein Raumtemperatursupraleiter sei nun leichter zu erreichen.

„Nun kam etwas Faszinierendes dazu“, sagt Eremets. Physiker hatten inzwischen gelernt, Kristalle in Computern zu simulieren. Dies verdankten sie der steil gewachsenen Rechenleistung von Halbleiterchips. Zudem seien auch die Rechenmethoden optimiert worden, sagt Reinhold Kleiner, der Supraleitung an der Universität Tübingen erforscht. „Die Forschenden wissen besser, welche Näherungen sie machen können und welche nicht.“ Damit war es auch möglich, grob die Sprungtemperatur für einen Supraleiter zu prognostizieren. Das taten Physiker für Hunderte Wasserstoffverbindungen. Auch für Trihydrogensulfid (H3S) – eine gute Wahl. Denn wenig später, im Jahr 2015, sorgte Eremets’ Team um den Erstautor Alexander Drozdov für Aufsehen: Es erzielte einen neuen Rekord für die Sprungtemperatur. Unter hohem Druck verdichten sich die Moleküle zu einem H3S-Kristall. Dieser wurde bei moderaten minus 70 Grad Celsius supraleitend. Diese Temperatur lässt sich mit flüssigem Stickstoff erreichen, der technisch viel leichter herzustellen ist als flüssiges Helium. Allerdings musste das Team immer noch einen Druck von etwa einem Megabar aufwenden – etwa ein Drittel dessen, was für die Herstellung von metallischem Wasserstoff nötig war.

Der Erfolg gründe auf einem Paradigmenwechsel, meint Eremets. Zuvor waren relativ hohe Sprungtemperaturen eher zufällig entdeckt worden. „Nun arbeiten Theoretiker und Experimentatoren systematisch zusammen“, sagt der Physiker. Seine eigene Gruppe etwa hat alles, was für experimentelle Studien nötig ist – von der Herstellung der Proben bis zu deren umfassender Untersuchung. So kann das fünfköpfige Mainzer Team Diamanten auf den tausendstel Millimeter genau bearbeiten. Als Schmuck eigneten sich die Diamanten aber nicht, scherzt Eremets: Sie seien nur circa zwei Millimeter groß und hätten 0,1 Karat. An der Spitze dieser Diamanten bringen die Forschenden mit einer mannshohen Maschine die höchst filigranen elektrischen Leitungen an, mit denen die Leitfähigkeit der Probe untersucht werden kann. Die Kontakte kommen einander wenige tausendstel Millimeter nahe, dürfen sich aber nicht berühren. Das metallische Gehäuse der Stempelzelle fertigt die hauseigene Metallwerkstatt des Max-Planck-Instituts für Chemie.

Eines der Labors ist abgedunkelt. Dort arbeiten Laser, die das Mainzer Team zum Heizen der Probe nutzt und um diese spektroskopisch zu untersuchen. Die sogenannte Raman-Spektroskopie liefert Hinweise, wie der hohe Druck die Materialeigenschaften verändert. In dem Labor steht auch ein tonnenförmiges Messgerät, ein Squid-Magnetometer, das eine Eigenschaft nachweist, die nur Supraleiter haben: Sie verdrängen magnetische Felder vollständig aus ihrem Inneren – die Physik spricht vom Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Dabei bauen Supraleiter um sich herum ein dem äußeren Magnetfeld exakt entgegengesetztes Feld auf, sodass ein Magnet über einem Supraleiter schweben kann. „Für die Messung im Squid-Magnetometer braucht man eine besonders kleine Stempelzelle, die in das Messgerät passt“, sagt Eremets. Aus „reiner Neugier“ hatte der Physiker schon eine kleine Zelle hergestellt, bevor sein Team das Squid-Gerät besaß, nur um auszuprobieren, ob es geht. So verfügte er bereits über das Know-how, als die Fachzeitschrift Nature vor einer Publikation verlangte, dass der Meissner-Ochsenfeld-Effekt nachgewiesen werden müsse.

Mit seinen Instrumenten kann Eremets’ Team auch eine der interessantesten Fragen bearbeiten: Wie erklärt sich die hohe Sprungtemperatur von H3S und anderer Wasserstoffverbindungen? Die Theorie dazu hatte bereits der Pionier Neil Ashcroft geliefert. Demnach müsste sich Wasserstoff als Supraleiter besonders gut eignen, weil er den leichtesten Atomkern besitzt: ein einzelnes Proton. Dieses wird von vorbeifliegenden Elektronen besonders leicht angezogen. Es hinterlässt laut BCS-Theorie eine besonders deutliche positiv geladene Spur, der das zweite Elektron des Cooper-Paares leicht folgen kann. Um zu prüfen, ob dieser Mechanismus im H3S wirkt, hat das Mainzer Team das Experiment mit einer schwereren Wasserstoff-Variante wiederholt: mit Deuterium. Dessen Atomkern besteht aus einem Proton und einem Neutron. Da nun die Masse des Kerns etwa doppelt so groß ist, müsste die Supraleitung schwerer zu erreichen sein – die Sprungtemperatur also deutlich sinken. Genau das beobachteten die Forscher: D3S wurde erst bei minus 120 Grad Celsius supraleitend.

Eine neue Spur

Das führte die Mainzer Forschenden zum nächsten Schritt: Wenn Wasserstoff der Schlüssel ist, sollten Verbindungen mit besonders hohem Anteil an diesem Element die höchsten Sprungtemperaturen aufweisen. Das Team wählte Lanthanhydrid. Darin kommen auf ein Atom von Lanthan, einem Metall der Seltenen Erden, beachtliche zehn Wasserstoffatome. „Im Grunde ist es metallischer Wasserstoff, in den Lanthanatome eingebettet sind“, sagt Eremets. Damit erreichte sein Team 2019 einen neuen Rekord bei der Sprungtemperatur: Sie lag nur noch 23 Grad unter dem Gefrierpunkt von Wasser, also bei einer Temperatur, wie sie in an einigen sehr kalten Wintertagen hierzulande beinahe erreicht wird. Allerdings war hierfür noch ein hoher Druck von 1,7 Megabar nötig. Das Fachmagazin Nature zählte die Arbeit zu seinen zehn wichtigsten Publikationen des Jahres 2019. Im Jahr darauf präsentierten Forschende der University of Rochester im US-Staat New York eine Sprungtemperatur von 15 Grad Celsius, also fast Raumtemperatur – in einer Verbindung von Wasserstoff, Schwefel und Kohlenstoff, die sie unter den vergleichsweise hohen Druck von 2,7 Megabar setzten. Eremets sieht die Arbeit seiner US-Kollegen allerdings skeptisch: „Nach zwei Jahren ist das Ergebnis immer noch nicht von einer anderen Gruppe reproduziert worden.“

Dennoch weist die Arbeit aus Rochester in die richtige Richtung: Die Kombination aus drei Elementen birgt eine Aussicht auf Supraleitung bei Raum- und sogar noch höheren Temperaturen. Dies hat ein Team um Simone Di Cataldo von der Universität Graz in einer Modellrechnung für eine Verbindung aus Bor, Lanthan und Wasserstoff gezeigt. Demnach bilden Bor und Lanthan ein Kristallgitter für sich, in das metallischer Wasserstoff als zweites Atomgitter eingeflochten ist. Das erste Gitter stabilisiere das zweite, schreiben die Forschenden. Der Stoff verliere schon bei 0,5 Megabar den elektrischen Widerstand, wie die Modellrechnung zeige; dies allerdings bei einer ziemlich niedrigen Temperatur von etwa minus 147 Grad Celsius. Andere Modellrechnungen wiederum ergeben für eine Verbindung aus Lithium, Magnesium und Wasserstoff eine äußerst hohe Sprungtemperatur von fast 100 Grad Celsius, allerdings bei einem Druck von 2,5 Megabar. Eine Kombination, die einen niedrigen Druck mit hoher Sprungtemperatur vereint, ist jedoch noch nicht gefunden worden. Und eine solche Kombination wird man so schnell wahrscheinlich auch nicht finden: „Es wäre illusionär zu glauben, dass man mit chemischem Druck zum Ziel kommt“, sagt Mikhail Eremets. Sein Team will daher verstehen, wie Supraleitung in den Wasserstoffverbindungen zustande kommt. Dadurch könnte es dann Hinweise für weitere Studien geben. „Wir wissen jetzt bereits, dass hohe Schwingungsfrequenzen im Kristallgitter wichtig sind“, sagt Eremets. Und dieses Wissen könne man bei der Suche nach einem idealen Stoff anwenden. Der Forscher zeigt auch gleich einen Ansatz: Diamant enthält sehr steife chemische Bindungen zwischen Kohlenstoffatomen, die ähnlich schnell schwingen wie die in metallischem Wasserstoff. „Allerdings ist Diamant ein elektrischer Isolator“, sagt Eremets. Um als Supraleiter zu funktionieren, müsste er erst leitend gemacht werden. „Möglicherweise durch die Zugabe geringer Mengen von Fremdatomen“, schlägt Mikhail Eremets vor.

Zum Raumtemperatursupraleiter bei Normaldruck ist also noch eine ziemliche Strecke zu gehen. Reinhold Kleiner von der Universität Tübingen ist immerhin verhalten optimistisch. „Wenn Theoretiker und Experimentatoren weiter so gut zusammenarbeiten, werden wir Supraleitung auch in anderen Systemen sehen“, sagt der Physiker. Er zeigt sich indessen skeptisch, dass das bei Normaldruck funktioniert, und ergänzt: „Jetzt freue ich mich erst einmal über die systematische Suche und was mit ihr erreicht worden ist.“

Auf den Punkt gebracht

Supraleitung wurde lange nur bei Temperaturen weit unter null Grad Celsius beobachtet. Ein Mainzer Max-Planck-Team hat sie inzwischen schon bei minus 23 Grad Celsius erreicht.

Fortschritte in der Sprungtemperatur waren möglich, weil die Forschenden auf wasserstoffreiche Materialien bauen. Diese müssen sie bisher jedoch unter einen Druck von mehr als einer Million bar setzen.

Wasserstoffhaltige Verbindungen, die den Druck gewisser-maßen durch ihre Struktur aufbauen, könnten einer Supraleitung bei praxistauglichen Temperaturen und Drücken näher kommen. Einen weiteren Ansatz bieten Materialien, deren Atome wie in metallischem Wasserstoff mit hoher Frequenz schwingen.